Er ist das jüngste von neun Kindern, Sohn einer Arbeiterfamilie, er war ganz unten, er ist von Geburt an blind, ein armer Junge aus Battersea. Er hat für fünf Dollar die Woche in Londoner Pubs angefangen. Als Pianist. 1947 ist er dann in die USA gegangen. Und er wurde ein Weltstar.

Heute heißt George Shearing ganz fein und edel Sir George, weil er von der britischen Königin Elizabeth II vor einigen Jahren zum Ritter geschlagen wurde. Und, was sehr erfreulich ist, Sir George, Jahrgang 1919, weilt mit über 90 noch unter uns.

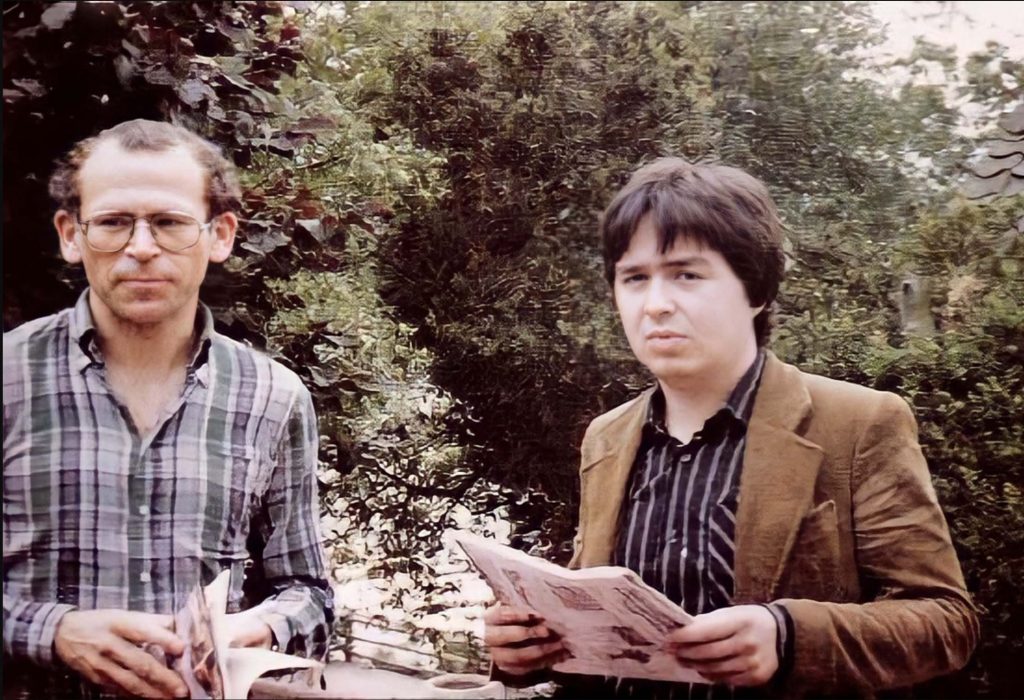

Weltstar, Schotter, Ritter – alles schön bis oberschön. Die größte Auszeichnung jedoch verlieh ihm ein anderer Großer. Jack Kerouac, der Schriftsteller der Beatniks. In On the Road aus dem Jahr 1951, das erst 1957 als Buch erschien, widmet er dem Pianisten George Shearing eine atmosphärisch besonders dichte Episode. In dem typischen atem- und rastlosen Stil Kerouacs, der irgendwie an Jazz erinnert, an geschriebenen Bebop.

An diesem langen, beschissenen Wochenende machten Dean und ich uns auf ins Birdland, um Shearing zu sehen. Der Club war menschenleer, wir waren die ersten Gäste, zehn Uhr nachts. Dann kam Shearing raus, blind, die Hand tastete sich zum Klavier. Er war einer dieser blassierten Engländer, mit steifem weißen Kragen, leicht fleischig, blond, mit einem zarten Englisch-Sommernachts-Lüftlein um ihn herum, das verflog als er die erste süße Kräuselnummer spielte, während der Bassist sich zu ihm ehrfurchtsvoll rüberlehnte und den Beat zupfte.

Ja, das ist George Shearing. Er spielt eine Kräuselnummer, es beginnt ganz harmlos, aber dann wird es zu richtig gutem flotten Jazz. George spielt das Klavier betont klassisch, so als trüge der Arrangeur der wilden Musik den Namen Johann Sebastian Bach. Aber, man täusche sich nicht, spätestens wenn Shearing in up-tempi geht, dann phrasiert er schwarz und lässt die Klassik hinter sich. Jack Kerouac hat das erkannt. In einer freien und flotten Übersetzung von mir schreibt er weiter:

Der Schlagzeuger, Denzil Best, saß regungslos da, nur seine Handgelenke wippen die Bürsten. Und Shearing begann zu zucken. Ein Lächeln ging über sein strenges Gesicht; er begann auf dem Klavierhocker zu schaukeln, vor und zurück, langsam zuerst, dann als der Rhythmus schneller wurde, schaukelte auch er immer schneller, sein linker Fuß sprang bei jedem Takt auf, und sein Hals krümmte sich wippend hin und her, er senkte sein Gesicht runter zu den Tasten, er schob seine Haare zurück, seine feinen Strähnen waren aufgelöst, und er begann zu schwitzen.

Jack Kerouac und sein Kumpel Dean bleiben den Abend im Birdland. Nun ist das Konzert vorüber, der Jazzclub wirkt verlassen, die beiden Freunde blödeln rum. Plötzlich zeigt Dean auf die Bühne, auf den einsamen Piano-Schemel. Gottes Stuhl ist leer, sagt Dean ernst. Und Jack Kerouac widmet sich wieder dem Pianisten: Gott ist gegangen; es war die Stille seines Abschieds. Draußen regnete es.

Jack Kerouac und George Shearing, On the Road. Zwei Giganten. Wir schreiben das Jahr 1949. Draußen regnet es.

![]()