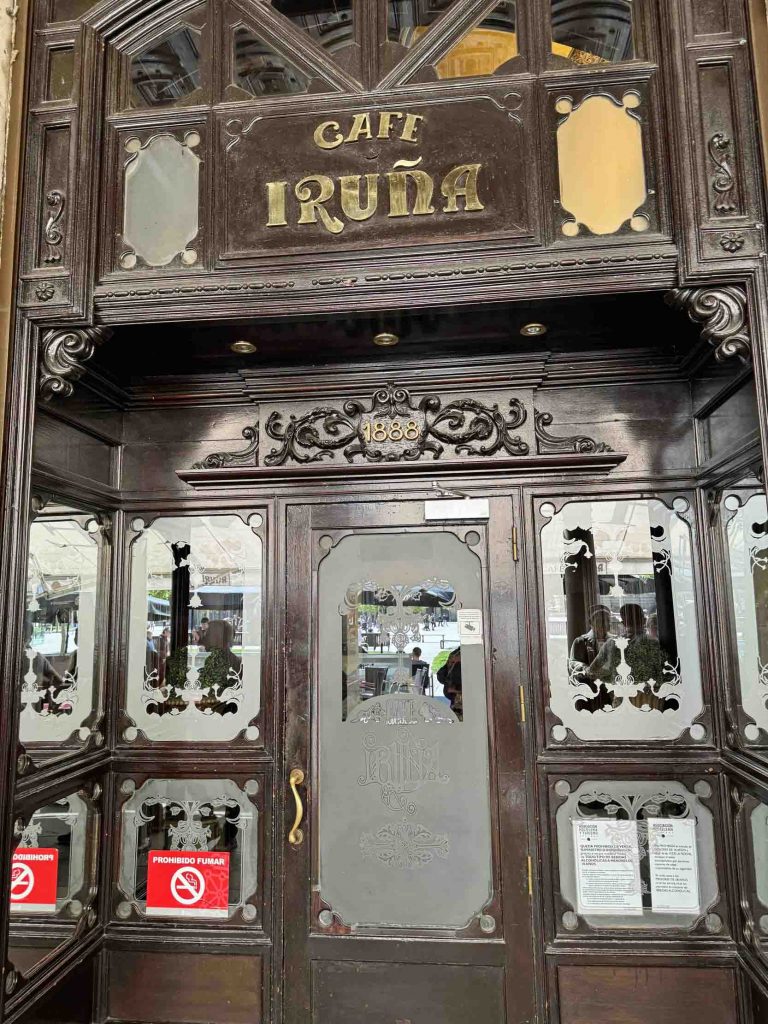

Das Interieur stammt wie aus der Belle Époque. Das ist die weitgehend friedliche Zeitepoche des Bürgerlichen mit den technischen Neuerungen und dem wirtschaftlichen Aufschwung. Dieser anregende Geist konserviert sich am zentralen Plaza del Castillo von Pamplona. Im Café Iruña scheint die Zeit wie angehalten mit Jugendstil-Leuchten und einer lang gestreckten Theke. Mit feinen Bistro-Tischen und runden Hockern, die zum Sitzen und Reden auffordern.

Neue Visionen in Kunst, Architektur und Wissenschaft kommen aus London und Paris ins Baskenland. Man erfreut sich daran, die kleine und große Welt zu beobachten. Zu palavern und zu diskutieren, ohne den Genuss nicht zu vergessen. Die Modernität wird willkommen geheißen, sie soll jedoch auf der Tradition fußen. Dies ist die Zielvorstellung, die dem Café Iruña vorgegeben wird.

Das Café Iruña sprudelt aus der Mitte des Bürgertums. Über 800 Pamplonesen kaufen Aktien der Sociedad Iruña S.A., um das Projekt voranzubringen. Treibende Kraft hinter der Aktiengesellschaft wird Serafín Mata y Oneca, ein Geschäftsmann und Stadtrat in Pamplona. Am 2. Juli 1888, wenige Tage vor den Sanfermines öffnet die Lokalität ihre Pforte. Groß geändert hat sich nichts in den letzten 150 Jahren.

Die friedliche und genießerische Lebensfreude sucht seine Heimat. Hinter dem Portal zum Café Iruña warten Tradition und das Neue. Foto: W. Stock, 2024.

Wenn man heute das Iruña besucht, muss man als Fremder auf die Uhr schauen. Wer für das Mittagessen zu früh kommt, der darf bestenfalls mit den köstlichen Pintxos, den kleinen Appetithäppchen, vorliebnehmen. Und wer zu spät erscheint, der findet eine geschlossene Küche vor. Optimal für das Mittagessen, wir sind in Spanien, ist die Zeit zwischen 14 und 15 Uhr. Dies ist das Zeitfenster für das Menu del Dia.

Das Tagesmenü besteht aus drei Gänge. Es gibt etwa die Rollitos de Hongos oder Alcachofas de Tudela im Primer Plato. Pilz-Röllchen oder Artischocken als Vorspeise. Im Segundo Plato, der Hauptspeise, hat man unter anderem die Auswahl zwischen der Lubina al Horno oder den Carrilleras de Cerdo, einem gebackenen Wolfsbarsch oder den Schweinebäckchen. Und zum Nachtisch, dem Postre, wird Cuajada de Balerdi, eine Quarkspeise aus Ziegenmilch oder die wunderbare Torrija de Vainilla, eine Tunkschnitte in hausgemachter Vanillesauce, serviert.

Bei jedem der drei Gänge besitzt der Gast eine reiche Auswahl zwischen 6 bis 8 verschiedenen Speisen. Dazu wird Brot, eine Flasche Rotwein aus Navarra und Wasser auf den Tisch gestellt. All dies ist das Beste einer baskischen Küche, zudem flott hintereinander an den Tisch gebracht. Und wenn man nach dem Festmahl auf die Rechnung schaut, dann wird man positiv überrascht.

Im Norden der zentralen Plaza del Castillo von Pamplona macht sich das Café Iruña breit. Foto: W. Stock, 2024.

Dem Café Iruña gelingt eine ehrliche Balance. Es wimmelt von Einheimischen und es heißt den Ausländer willkommen. Es ist kultiviert, aber nicht hochmütig. Nicht zu gewöhnlich, jedoch auch nicht zu manierlich. Es ist der gesunde

![]()