Eine großartige Nachricht kam da heute Mittag aus Stockholm. Den diesjährigen Nobelpreis für Literatur erhält der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa. Er musste lange genug warten.

Mario Vargas Llosa traf ich das erste Mal Anfang der 1980er Jahre in Lima. Kurz zuvor waren acht Journalisten in dem Andennest Uchuraccay von Indios zu Tode gesteinigt worden. Es waren jene Tage, in denen man sich auf der Strasse zum ersten Mal den Namen Sendero Luminoso zuraunte, und der blutige Terror dieser maoistischen Guerrilla sollte in den nächsten zehn Jahren den Alltag der Peruaner aus den Fugen bringen.

Der integere, aber schon etwas senile Präsident Fernando Belaúnde Terry muss eine aufgewühlte Öffentlichkeit beruhigen und beruft eine Kommission, die den Unmut im Ausland und in einheimischen Intellektuellenkreisen dämpfen soll. Wer nun könnte als Vorsitzenden dieser Kommission glaubhaft sein? Belaúndes Wahl fällt auf einen Schriftsteller, der sich schon damals weit über die Grenzen seiner Heimat Respekt und Renommee erworben hat. Und so wird der damals Mittvierziger Mario Vargas Llosa Vorsitzender der dreiköpfigen Untersuchungskommission, die den düsteren Fall aufhellen soll.

Bei der Schaffung der Welt, so erklärt Mario Vargas Llosa später im Gespräch, habe sich Gott einen üblen Scherz erlaubt: Auf wenig mehr als eine Million Quadratkilometer habe er drei völlig verschiedene Erdzonen – die Sahara, Tibet und den Kongo – gepresst. Die 24 Millionen Peruaner, verstreut auf drei Landschaftszonen, getrennt durch drei Sprachen und erschüttert durch tiefgehende rassische und soziale Konflikte, durchlebten exemplarisch alle Übel eines unterentwickelten Landes.

Ob man da von einer ‚Peruanität‘, von einer nationalen Identität aller Peruaner, reden könne, bei einer verschiedenartigen Völkergemeinschaft aus Indios, Chinesen, Schwarzen und Weißen? Peru ist in Wirklichkeit ein Konglomerat von Ländern. Es gibt eine Vielzahl von Kulturen in einer Gesellschaft, die leider keinen Zusammenhalt besitzt. Wenn man von der Küste in die Hochebene reist, so wechselt man nicht nur die Klimazone, sondern auch die Sprache und, so will es scheinen, gar das Jahrhundert. Diese Mannigfaltigkeit stellt Perus großes Problem dar, aber andererseits glaube ich auch, dass es der große Reichtum unseres Landes ist. Wir sind Erben verschiedener reicher Kulturen.

Aber wie sollen diese doch so unterschiedlichen Kulturen in Harmonie mit einander leben? Wo doch alleine drei Sprachen, die Indiosprachen Ketchua und Aymará sowie das Spanische, die Menschen trennen. Von der sozialen Benachteiligung gar nicht zu reden. Eine Harmonie erscheint mir im Augenblick schwer möglich, weil hinter den kulturellen Unterschieden teilweise tiefe wirtschaftliche Disparitäten stehen. Die Welt der Bauern, der Ketchua und Aymará ist eine durch das hispanisierte Peru ausgebeutete Welt. Auf der anderen Seite existieren Kulturen, wie die der Chinesen und der Schwarzen, die stärker in das peruanische Gemeinwesen integriert sind. Der afrikanische Einfluss auf unsere Musik der Küstenregion etwa, aber auch auf die Literatur ist sichtlich ausgeprägt.

Eine Person wie Mario Vargas Llosa würden die Franzosen als einen homme d’esprit bezeichnen. Dieser Mann von Geist hat zwei, drei außergewöhnliche Romane veröffentlicht, dieser Mensch kann jede Woche einen meist fabelhaften Essay zu Papier bringen und sprachlich brillant und druckreif aus dem Stehgreif eine Rede halten. Vargas Llosa ist ein virtuoser Sprachtechniker, wie sich nur wenige in der modernen Weltliteratur finden lassen, er ist ein opulenter Imaginist – und ein sympathischer Bursche obendrein. Er gilt als scharfsinniger und wortgewaltiger Beobachter seiner Heimat und des Kontinents, als jemand, dessen Rat man sucht und auf dessen Rat man hört.

Geboren wird Vargas Llosa 1936 in Arequipa, dem bedeutenden Zentrum im Süden Perus. Arequipa hinterlässt beim Besucher den Eindruck einer hübschen Stadt, deren 800.000 Einwohner von einer phantastischen Berglandschaft umgeben sind. Perus weiße Stadt wird Arequipa genannt, weil viele ihrer Strassen und Wege mit weißem Vulkanstein gepflastert sind. Der schneebedeckte Gipfel des Vulkans El Misti überstrahlt die Stadt, die weitgehend ihre pittoreske koloniale Architektur erhalten konnte. Dennoch waltet über diesem Idyll die Allmacht der Natur in ihrer heimtückischen Gefährdung durch Vulkanausbruch oder Erdbeben. Von Lava verbrannt oder von einem Erdbeben verschluckt zu werden, als sei dies die dunkle Heimsuchung, die über dieser faszinierenden Stadt und möglicherweise gleich über dem ganzen Land liegt.

Kann ein guter Schriftsteller da ob der grausamen Wirklichkeit seines Landes neutral bleiben, darf er lediglich beschreiben oder muss er vielmehr nicht all diese Zerrissenheit auch einem Werturteil unterziehen? Natürlich legt eine aufrichtige und authentische Literatur nicht nur Zeugnis ab, sondern bezieht zugleich auch Standpunkt. Sie zeigt eine wie auch immer geartete Perspektive auf, und dies schließt schon eine Art Werturteil ein. Jede wahrhafte Literatur besitzt letztlich – so glaube ich – eine kritische Funktion. Sie legt ein Problem offen, beschreibt eine Unzufriedenheit, eine Leere oder eine Unzulänglichkeit der Wirklichkeit.

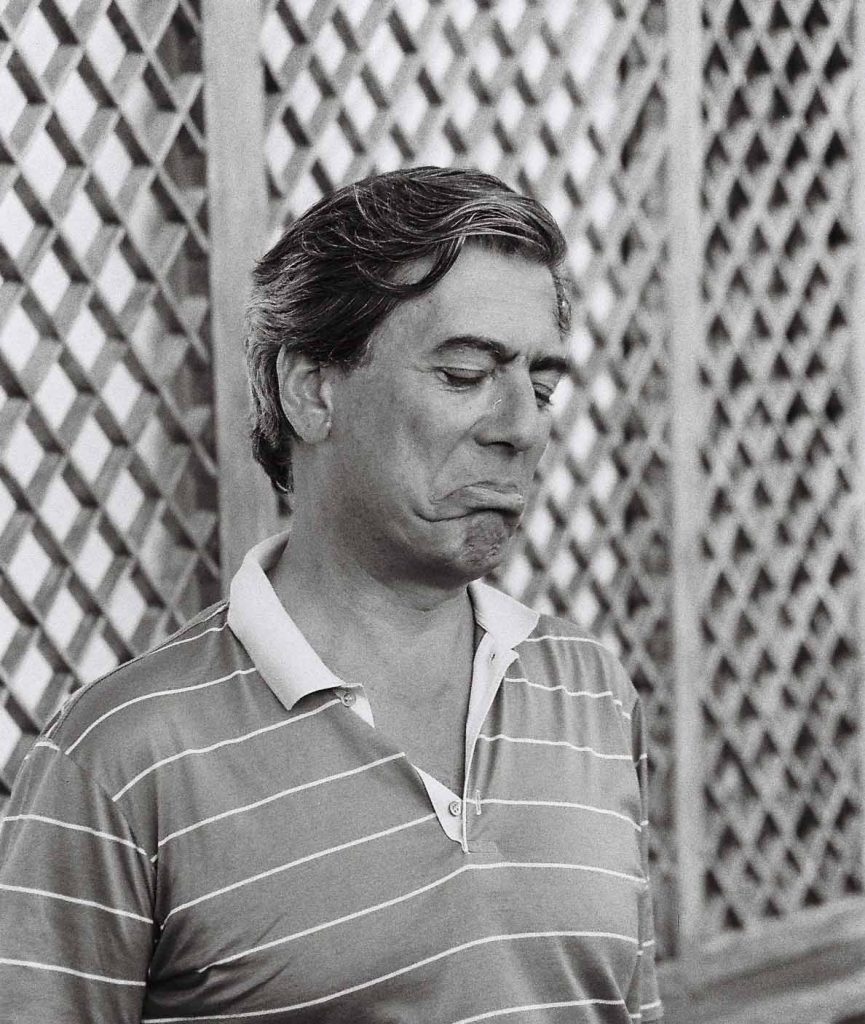

Ein kluger Denker, ein großer Autor. Mario Vargas Llosa in Lima. Photo by Norbert Böer.

Anfang der 1970er Jahre, als der Boom der lateinamerikanischen Literatur einem ersten Höhepunkt zusteuerte, hatten wir junge Lateinamerika-Verrückte sechs Namen auf unseren Hitlisten ganz oben stehen: den Kolumbianer Gabriel García Márquez, die Mexikaner Juan Rulfo und Carlos Fuentes, den Kubaner José Lezama Lima, den Argentinier Julio Cortázar und den Peruaner Mario Vargas Llosa. Von diesen großen Sechs blieben heute, würde man die Liste erneut aufstellen, wohl nur noch zwei Namen übrig. Drei trinken ihre Daiquirís beim großen Autoren-Manitu über den Wolken, ein anderer charmiert ziellos als Plauderfritze durch die Feuilletons dieser Welt. Nur noch Gabo García Márquez und Mario Vargas Llosa dribbeln in jener Champions League der Literatur, in der einst auch Gustave Flaubert oder Franz Kafka spielten.

Am Malecón Paul Harris wohnt Vargas Llosa in einer gigantischen weißen Villa mit Blick auf den Pazifik. Dort auf der Anhöhe über der Brandung des Meeres in Limas Stadtteil Barranco sind Mario Vargas Llosa und seine liebenswürdige Frau Patricia allerdings nur noch selten anzutreffen. Er, der treffsichere Chronist Perus, pendelt heute zwischen London und Madrid hin und her, anstatt in den Cafés von Miraflores oder an den brütenden Gestaden des Amazonas der Geschichte seiner Heimat nachzujagen. Die Opposition zu dem Regime des autokratischen Präsidenten Alberto Fujimori und Todesdrohungen der Terroristen des Sendero Luminoso haben ihn und seine Familie Anfang der 1990er Jahre nach Europa getrieben. 1993 hat der Schriftsteller zusätzlich die spanische Staatsbürgerschaft angenommen.

Wie viele Autoren denn in einem Land wie Peru vom Schreiben leben könnten, will ich wissen. Nun, kaum einer, antwortet Mario Vargas Llosa. Die meisten, wie Julio Ramón Ribeyro, der im diplomatischen Dienst tätig war, üben andere Berufe aus, sind Journalisten oder Lehrer. Doch selbst ein Lehrer oder Arzt fristet mit einem Monatslohn von gerade einmal zwei- oder dreihundert Dollar ein kümmerliches Dasein. Das Land hat nie großen Wert auf eine vernünftige Ausbildung seiner Bürger gelegt, Perus Schulen und Universitäten leiden an schlechter Ausstattung und besitzen einen schlechten Ruf. Wer die Mittel besitzt, schickt seine Kinder auf Privatschulen oder zum Studium nach Stanford oder an die Sorbonne.

Trotz aller Preise und Auszeichnungen liegt auf dem schriftstellerischen Glanz von MVLL, wie er in Peru abgekürzt genannt wird, ein zarter Schatten. Denn bereits mit 30 Lenzen – der Kalender zeigt das Jahr 1966 – hat der Peruaner sein Opus magnum veröffentlicht. Das grüne Haus ist ein virtuos verschachtelter Roman in Zeit und Raum und gehört wohl zu den 20 sprachstärksten Werken des 20. Jahrhunderts. Das grüne Haus – allerlei Geschichten um ein Bordell in der Wüstenstadt Piura im Norden Perus – versteht sich als metaphorische Annäherung an das ganze Land. Es stellt die laszive Lebensfreude seiner Bewohner dar, aber auch die urwüchsige Gewalt des Alltags und beschreibt so als Mikrokosmos die explosiven Vielfalt der peruanischen Völkergemeinschaft.

Alles was nach dem grünen Haus kam, war – kein Zweifel – nett bis obernett. Aber weder die Tante Julia noch Lob der Stiefmutter oder sein letztes Werk Das böse Mädchen aus dem Jahr 2006 konnten sich der sprachliche Genialität des grünen Hauses nähern. Einzig Gespräch in der Kathedrale und sein spätes Kunstwerk Das Fest des Ziegenbocks vermögen dem Meisterstück La casa verde in Ansätzen das Wasser reichen. Womöglich mag sich Mario Vargas Llosa wie ein unermüdlicher 100-Meter-Läufer fühlen, der am blühenden Anfang seiner Karriere die 9,7 Sekunden lief, während der Zeitmesser später nur mehr bei 10,4 oder 10,6 Sekunden stehen blieb. Was ja auch noch beachtlich scheint, zumal dieses Schicksal der Jugendkreativität nicht nur bei Don Mario, sondern des öfteren in den bildenden Künsten zu beobachten ist. Hat nicht auch der Beatle Paul McCartney bereits mit 21 Jahren seinen Jahrhundertsong Yesterday komponiert und war er nicht noch deutlich unter 30 als er sein letztes Meisterwerk Let it be herausbrachte?

Tollkühn hat sich Mario Vargas Llosa im Jahre 1990 in ein Abenteuer gestürzt, das so bunt und wild war, als sei es einem seiner Romane entsprungen. Allseits respektiert und als haushoher Favorit gestartet, bewarb er sich in jenem Jahr um das Präsidentenamt seines vom sozialistischen Populisten Alan García gründlich ins Elend herunter gewirtschafteten Landes. Vargas Llosa verlor sensationell und er verlor sensationell hoch gegen einen Señor-San, gegen einen Nobody, gegen einen bis dahin gänzlich unbekannten peruanischen Agraringenieur japanischer Abstammung.

Gegen jede Dogmen. Ein kritischer Geist, die Stimme der Liberalität in Lateinamerika. Mario Vargas Llosa im Garten seiner Villa in Barranco. Photo by Norbert Böer.

Dieser vom Volke eher liebevoll denn despektierlich der Chinese genannte Dozent mit Namen Alberto Fujimori schaffte es in seiner elfjährigen Amtszeit zwar, das Land makroökonomisch zu stabilisieren und auch den Anführer der Sendero Luminoso-Terroristen, den irren Philosophie-Professor Abimael Gúzman, hinter Schloss und Gitter zu bringen. Gleichzeitig überzog Fujimori die Andenrepublik in der dämonischen Gestalt des faktischen Geheimdienstchefs Vladimiro Montesinos mit einem feinen Netz von Korruption und Selbstherrlichkeit. Und als die Knoten dieses Spinnennetzes im November 2000 rissen, da schickte el Chino, der sich auf einer Auslandsreise in Asien befand, aus Tokio seinem Land Peru ein mageres Fax: Er trete als Präsident zurück.

Es hat Vargas Llosa damals hart getroffen, dass nicht er, der brillanteste Sohn der Nation, diese Wahl gewonnen hat. Doch die Indios und Besitzlosen, die Mehrheit der Wähler also, haben ihn einer knappen und harschen Beurteilung unterzogen: zu weiß, zu reich, zu europäisch. Der Japaner Fujimori mit seinem kauzigen Auftreten und dem schlechten Spanisch schien da eher einer der ihren. Für die Intellektuellenwelt freilich bleibt es ein Segen, dass Vargas Llosa die Präsidentenwahl 1990 mit Pauken und Trompeten verloren hat. Sonst hätten die Peruaner einen vorzüglichen Schriftsteller weniger und einen lausigen Präsidenten mehr gehabt.

Vargas Llosa gilt als ein literarischer Tausendsassa. Er schreibt eine wöchentliche Kolumne für die Sonntagsausgabe der spanischen Zeitung El País, er verfasst Romane, bringt Erotika zu Papier, bei der selbst Playboy-Leser ein wenig erröten, er schreibt Theaterstücke, zieht durch Talkshows und dreht – wenn es denn gar nicht anders geht – sogar Kinofilme.

Als Mario Vargas Llosa 1967 den angesehenen Rómulo Gallegos-Literaturpreis entgegennahm, da haben viele seine damalige Dankesrede als flammende Lobrede auf Fidel Castros kubanischen Umsturz und sonstige Revolutionäre auf dem Halbkontinent verstanden. Ob er im Laufe der Jahre seine Ansichten geändert habe? Sehe er die Welt heute in einem anderen Licht? Sicher, ich habe einige Ansichten korrigiert. Aber mehr auf politischem Gebiet. Meine Ansicht über Literatur und literarisches Arbeiten haben sich nicht grundlegend geändert. Politisch gab es eine Zeit, wo ich der marxistischen Analyse sehr nahe stand. Ich glaubte damals an eine Revolution, an eine gewaltsame Änderung der Strukturen in den unterentwickelten Ländern, um unsere Probleme zu lösen. Nach und nach reifte jedoch die Einsicht von der Ungerechtigkeit des Marxismus.

Worin diese Ungerechtigkeit des Marxismus bestehe, möchte ich von dem Schriftsteller wissen. Denn die Abschaffung der Ungerechtigkeit habe er sich ja gerade auf die Fahnen geschrieben. Durch die Einschränkung der politischen, persönlichen und auch künstlerischen Freiheiten schafft man Gesellschaften, die dem Individuum keine Luft mehr zum Atmen lassen. Ich bin Reformer und gegen jede Form der Diktatur. Unser Ziel sollte ein demokratisches Gemeinwesen sein, das nicht nur in einem formalen Sinn funktioniert, sondern dem Volk auch materiell etwas bieten kann. Jahrhunderte lang haben unsere Länder unter diktatorischen Obrigkeiten gelitten, unter korrupten Regierungen und ineffizienten Verwaltungen. Ich bin gegen Heilslehren von links wie rechts. Ich glaube nicht an die absolute Lösung, sondern nur an relative.

Nach Herz und Habitus gilt Mario Vargas Llosa als Vertreter eines aufgeklärten, liberalen Bürgertums in Südamerika. Seit er von 1977 bis 1980 Präsident der internationalen Autorenvereinigung PEN gewesen war, verbindet ihn eine herzliche Abneigung gegen den Deutschen Günter Grass und den Kolumbianer Gabriel García Márquez. Grass messe mit zweierlei Maß, beklagt Vargas Llosa. In Lateinamerika verteidige er Dinge, in Kuba beispielsweise die Einschränkung der Pressefreiheit und der bürgerlichen Rechte, die er sich zu Hause in Deutschland niemals gefallen lassen würde. Gerade die Deutschen sollten sich vor falschem Romantizismus hüten. Fidel Castro sei kein Robin Hood.

Für García Márquez empfinde er aufrichtige Wertschätzung, und den Nobelpreis habe er vollauf verdient. Auch wenn er persönlich einen anderen Südamerikaner – nämlich den Argentinier Jorge Luis Borges – vorgezogen hätte. Und wenn Mario Vargas Llosa den Begriff Literatur-Nobelpreis ausspricht, über solche Schriftsteller räsoniert, die ihn bereits erhalten haben und solche, die ihn eigentlich verdient hätten, dann hatte seine Stimme so etwas schwingendes, etwas ungeduldiges. Er hätte ihn gerne, das wäre sein großer Wunsch, man merkt es ihm an. Doch die Schwedische Akademie der Schönen Künste lässt ihn zappeln. Bis 2010.

Nun hat er ihn bekommen. Zu spät, möchte man klagen, leider viel zu spät. Zwischenzeitlich hat der magische Realismus des lateinamerikanischen Romans viel an Glanz verloren. Der artifizielle Stil eines Vargas Llosa brummelt bei seinen letzten Erzählungen zwar brav, aber doch ziemlich altväterlich vor sich hin. Der Wechsel der verschiedenen Erzählebenen, die Technik der inneren Monologe, das Verschachteln der Handlungsstränge – das sind Erzähltechniken, die anno 1975 elektrisierten. Heute, eine halbe Ewigkeit später, ist all das nicht mehr bahnbrechend und richtungsweisend. Auch junge Wilde kommen in die Jahre. Deshalb mag man das Gefühl nicht ablegen, dieser Nobelpreis komme verspätet, in einem betrüblichen Sinne doch sehr hinausgezögert. Aber verdient, so möchte man schnell hinzufügen, verdient ist er allemal.

siehe auch: Ein Schwede besucht Mario Vargas Llosa

![]()

M. Hansen

Bravo. Sehr ausführlich und kenntnisreich. Und: Lieber spät als gar nicht!