Mickey Jaggero? Wer zum Teufel ist Mickey Jaggero? Im Jahr 1985 dreht Mick Jagger einen Spielfilm in Brasilien. Der Engländer Julien Temple, bekannt für seine Dokumentarfilme und Videoclips, führt in dem Film von 80 Minuten die Regie. Running Out of Luck heißt das Werk, das heute fast vergessen ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Mick Jagger himself und von Julien Temple. Neben Mick spielt der große Dennis Hopper eine Hauptrolle.

Der Film, wenn man ihn heute betrachtet, kommt ein wenig eigenwillig daher. Die Handlung ist schnell erzählt: Mick Jagger, er spielt sich selber, weilt in Rio, um ein Musikvideo zu drehen. Und vieles geht schief. Trunkenheit, Eifersucht, Raub, Herumirren – es geht rasant bergab auf der Leinwand. Zu guter Letzt wird Mick dann noch ins Gefängnis geworfen. Das Geschehen ist ziemlich irre, so wie das ganze Vorhaben.

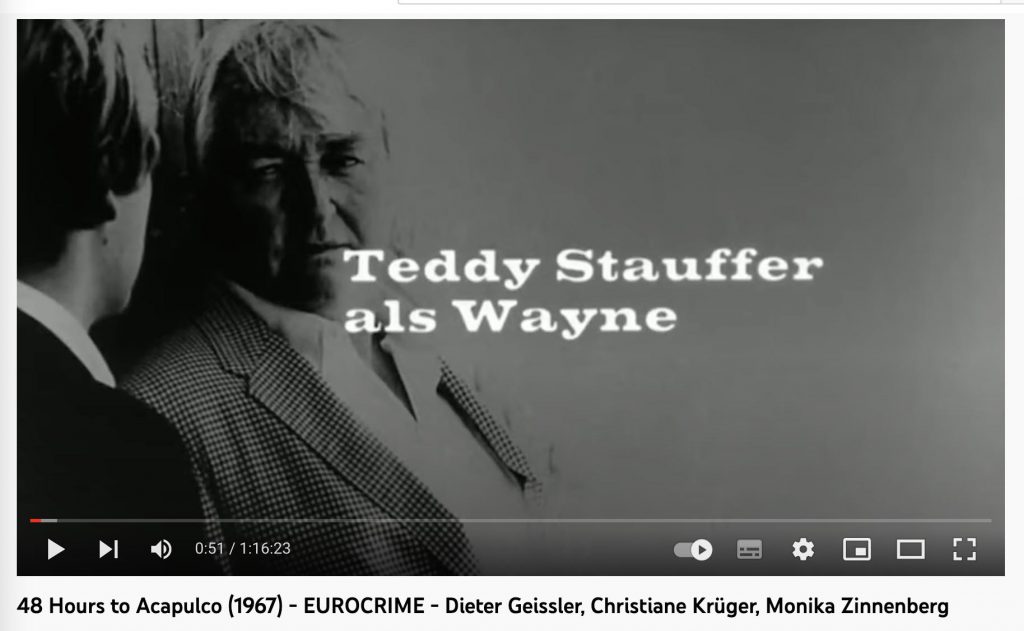

Etwas anderes weckt meine Aufmerksamkeit. Vier Jahre zuvor ist Mick Jagger schon einmal länger in Südamerika gewesen. Im Januar 1981 hat er den Wilbur gespielt in Werner Herzogs Filmepos Fitzcarraldo. Diese erste Version von Fitzcarraldo ist wegen schwerer Krankheit des Hauptdarstellers Jason Robards vorzeitig abgebrochen und erst in einer zweiten Version mit Klaus Kinski zu Ende gebracht worden. Dies ist eine abenteuerliche Geschichte, die ich damals als Zaungast in Peru beobachten durfte.

Mick Jagger in Iquitos, Peru, Januar 1981. Foto: Wolfgang Stock.

Denn ich hatte das Glück, den Dreharbeiten beizuwohnen und auch Mick Jagger kennenzulernen. In Iquitos, mitten im peruanischen Amazonas, haben die Filmcrew und eine namhafte Garde an Schauspielern wie Jason Robards, Claudia Cardinale, Mario Adorf und eben Mick Jagger ihr Quartier aufgeschlagen. Alle sind voller Erwartung, mit dem Kult-Regisseur Werner Herzog zu drehen.

Die Linie von Herzogs Fitzcarraldo zu Jaggers Running Out of Luck bleibt augenfällig. Beide Filme spielen in den Tropen. Mit Grande Otelo, einem brasilianischen Comedian, hat Jagger einen Schauspieler engagiert, der auch schon bei Fitzcarraldo dabei gewesen ist. Ebenso ist Ehefrau Jerry Hall damals in Iquitos gewesen, hat allerdings in Fitzcarraldo nicht mitgespielt.

Auch wenn Mick Jagger auf der Bühne wie ein Feuerberg auftritt, im wirklichen Leben ist er ein angenehmer und zurückhaltender Zeitgenosse. Ein freundlicher Kerl, ohne Allüren und bar jeder Affektiertheit. Bei den Dreharbeiten von Fitzcarraldo ist aufgefallen, dass Mick durch Iquitos bummeln konnte, ohne groß beachtet zu werden. In Südamerika besitzt der Frontmann der Rolling Stones nicht unbedingt jenen Nimbus als Weltstar, den er in Europa und Nordamerika innehat. Jedenfalls ist dies Anfang der 1980er Jahre so gewesen.

Mick Jagger während einer Drehpause zu Fitzcarraldo. Iquitos im Januar 1981. Rechts: Wolfgang Stock. Foto by René Pinedo/Archiv Dr. Stock.

In Running Out of Luck kokettiert Mick Jagger mit dieser vergleichsweisen Namenlosigkeit in Südamerika. Es gibt eine wunderbare Szene in dem Film. In einem verschlafenen Dorf betritt Mick, ohne Geld, einen Krämerladen auf der Suche nach einem Telefon. Doch die beiden brasilianischen Ladenbesitzer, ein Ehepaar, kennen ihn nicht.

Ich bin Mick Jagger, Mickey Jaggero, versucht er die Händler zu überzeugen. Schulterzucken. Er geht zur Schachtel mit den Langspielplatten und blättert durch. Doch er findet einzig und allein Julio Iglesias, alles im Dutzendpack, den Schmalzkönig aus Madrid hört

![]()