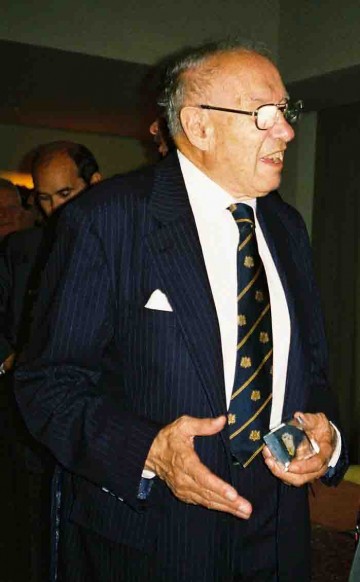

Reliefkachel der Casa Cohen; Photo by Norbert Böer

Iquitos/Peru, im Dezember 1985

Der Kautschukboom im Amazonasbecken lockt Anfang des 20. Jahrhunderts Spanier, Italiener, Portugiesen und Deutsche in den Urwald. Und die Stadt Iquitos wird zum Mekka jener Glücksritter und Abenteurer.

Die schnell steinreich gewordenen Einwanderer schauen sich in Europa jene Herrschaftshäuser ab, die sie dann hier, mitten in den Tropen, in architektonischer Großsprecherei einfach nachbauen. Die vielen Dollars der Caucheros lassen in kurzer Zeit ein bizarres Phantasialand unter Palmen entstehen.

Die steinernen Zeugen jener gloriosen Zeit stehen noch heute in Iquitos, leicht angekratzt wohl, aber doch ziemlich wacker und weithin in praller Schönheit unter der sengenden Sonne Amazoniens. Rund um die Plaza de Armas und entlang des Malecón, der prachtvollen Uferpromenade am Amazonas, findet man auch nach hundert Jahren noch jene bunte Puppenstube des kautschuktrunkenen Gemüts.

Das im Jahr 1912 fertiggestellte Palace Hotel etwa, ein wuchtiger Jugendstilbau, dessen komplette Frontseite in feinsten glitzernden Ornamenten gekachelt ist. Die Balkongitter aus Hamburg und die farbenprächtigen Mosaiksteine aus Sevilla – dafür muss der Don dieses Prachtbaus, Otoniel Vela, tief in seine gefüllte Tasche greifen. Heute residiert in dem Gebäude die Militärkommandatur der Region Loreto.

In den staubigen, brütend heißen Straßen von Iquitos findet sich ein Dutzend weiterer Wohnpaläste, die vom Reichtum der längst vergangenen Belle Epoque Auskunft geben. Die Casa Cohen mit ihren farbenfroh blau leuchtenden Reliefkacheln an der Hauptstrasse beherbergt heute ein hübsches Restaurant. Und da ist die Casa Morey mit ihrem kunstvollen Stuckbalkon oder die Casa Cahn mit den verspielten Fenstergittern. Das Colegio del Sagrado Corazón ist wie ein Zuckerbäckerhäuschen erbaut, so als sei Antonio Gaudí für ein paar Tage dem Tropenfieber anheim gefallen.

Für die Kautschukbarone kann das Verrückteste nicht verrückt genug, kann kein Weg weit genug sein: Marmor aus Florenz, Kacheln aus Delft und Pflastersteine aus Portugal. Ein Eldorado des Modernismo inmitten des Urwaldes, eine Kreuzung aus Natur und Größenwahn, aus Klassik und Kitsch. Nach wenigen Jahren jedoch erlebt der Kautschukboom sein abruptes Ende und mit ihm der surreale Wahn europäischer Edel-Architektur im Dschungel. Die Fiesta findet ihr Ende.

![]()

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.