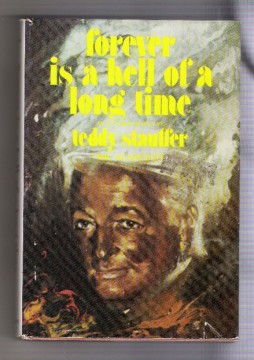

Nun, man kennt das ja, ein wenig Fama mag bei einem Playboy schon dabei sein. Als ich Teddy Stauffer 1982 in Acapulco besuche, erblicke ich kein Starlet, das mir den Cocktail reicht, sehe ich keine Frau, die sich auf dem breiten Bett seines Schlafzimmers räkelt. Nein, im Herbst seiner Tage ist ihm nur der mexikanische Diener geblieben, der dem schon etwas gebrechlichen Playboy über den Tag hilft.

Nun, man kennt das ja, ein wenig Fama mag bei einem Playboy schon dabei sein. Als ich Teddy Stauffer 1982 in Acapulco besuche, erblicke ich kein Starlet, das mir den Cocktail reicht, sehe ich keine Frau, die sich auf dem breiten Bett seines Schlafzimmers räkelt. Nein, im Herbst seiner Tage ist ihm nur der mexikanische Diener geblieben, der dem schon etwas gebrechlichen Playboy über den Tag hilft.

Aber, keine Frage, Frauen dominierten Teddys Leben. Wahrscheinlich haben wir es bei Teddy mit einem Mann zu tun, der einfach nicht erwachsen werden will. Mit einem Träumer, einem Traumtänzer mitunter. Jedenfalls mit einem von der Sorte Mensch, der die sonnigen Seiten des Lebens zu genießen weiß.

Am 28. April 1941 trifft Teddy Stauffer auf der Exeter via Lisabon in New York ein. Im Schlepptau seine Freundin Louise Munn. Dann geht es auch gleich los. Im Juli 1941 eine Affäre mit der Schauspielerin Lilian Harvey. Da ist er, Teddy, der Teflon-Lover. Hier lässt einer nichts anbrennen. Und immer auf Hochtemperatur.

Teddy muss sicherlich als Playboy bezeichnet werden, aber als einer in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Ein Weltenbummler, sprachgewandt, extrovertiert, einer der gut feiern kann, jemand, der das Feminine liebt und sich selbst wohl auch. Einer, der die Liebe spielerisch nimmt und an die Leichtigkeit des Momentes glaubt. Mach keine halben Sachen, meint er, und wahrscheinlich sind nicht nur die Frauen gemeint.

Im Januar 1946 Heirat mit Faith Domergue, und in den Klatschspalten sollte stehen, Faith sei die frühere Geliebte des mysteriösen Tycoons Howard Hughes. Das war so etwas wie die Silbermedaille.

Gold holt Teddy dann im Juni 1947. Eine Liebschaft mit Rita Hayworth. Das ist der Gipfel! Rita, die femme fatale jener Jahre, gilt in den späten 40ern als begehrenswerteste Frau der Welt. Hollywood verleiht dieser Schauspielerin den Beinamen The Love Goddess, die Göttin der Liebe, als Pin-up-Girl hängt sie im Spind von tausenden amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Bei den Dreharbeiten zu dem Film Lady from Shanghai in Acapulco hat Teddy Stauffer jene Rita ihrem damaligen Gatten, dem genialen Orson Welles, kurzerhand ausgespannt. Dann fliegen die beiden Turteltäubchen in die Schweizer Berge und anschließend in die Stadt der Liebe, nach Paris, und die Weltpresse druckt fleißig die Fotos des Seitensprungs. Der gehörnte Orson Welles bleibt tobend zurück und wünschte Teddy Tod und Teufel an den Hals.

Doch auch die schöne Rita bleibt eine Episode. Im Oktober 1947 die Scheidung von Faith Domergue, die ein paar Stunden später den Regisseur Hugo Fregonese heiraten sollte. So ist das damals in diesen Kreisen, man sieht die Liebe eher sportlich.

Im Juni 1951 dann Heirat mit Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, die zweite seiner fünf Ehefrauen, heißt in Wirklichkeit Hedwig Kiesler und hat es als Schauspielerin aus Österreich in Hollywood zu passablem Erfolg gebracht. Ihre Filme sind heute fast alle vergessen, aber sie bleibt in Erinnerung als die erste Leinwand-Diva, die sich – man zählt das Jahr 1933 – in einem Film, jenem mit dem verheißungsvollen Titel Extase, ganz und gar nackig zeigte. Teddys Ehe mit dem Nackedei hält ganze neun Monate.

Anfang der 50er sieht man Teddy dann öfter mit Gene Tierney in Acapulco. Im März 1955 heiratet er Ann Nekel Brown. Auch diese Ehe hält neun Monate. Ein Playboy zählt nicht die Jahre, sondern die Stunden. Die Hamburgerin Pan Am-Stewardess Ute Weller heiratet Teddy dann im Mai 1957, die Scheidung nach einem guten Jahr. Im Dezember 1958 eine Liebelei mit Schauspielerin Margaret Binns, einen Monat später dann mit Pat Gaston.

Im Jahr 1959 nochmals eine Heirat, diesmal mit Patricia Morgan, einem Modell. Am 19. April 1962 wird Tochter Melinda Morgan Stauffer in Los Angeles geboren. Die Ehe ist 1963 kaputt, Patricia stirbt 1988 in Kalifornien, 55 Jahre alt.

Worin liegt das Geheimnis dieses Mannes bei den Frauen? Teddy Stauffer ist hochgewachsen, schlank, blond, ein Typ, auf den die Frauen fliegen. Und Teddy himself ist ein ein Mann, der weiß, wo bei den Frauen der Knopf zum Anknipsen ist. Aber das ist noch mehr. Aca natürlich, der mexikanische Garten Eden eines Lebemannes, die Sonne, reichlich Hitze, Berge von Blumen, die Drinks natürlich. Aber der größte Schlüssel zum Herzen der Frauen, das weiß der Swingmusiker, ist die Musik. Wenn Teddy die Geige spielt, dann schmelzen die Frauenherzen nur so dahin. Denn Teddy lässt beim Tête-à-Tête immer seine Geige erklingen und er spielt, als spiele er nur für sie. Nur für diese eine Frau, und nur für diesen Abend. Wer würde da nicht schwach werden?

Aber nun, mit Mitte 70, zeigt sich Teddy als Playboy, den auch Zweifel und die Melancholie plagen. Wissen Sie, sagt er zu mir in Acapulco, ich war dumm. Fünfmal verheiratet, eine Tochter. Ich hätte es umgekehrt machen sollen, meint Teddy traurig, einmal verheiratet und fünf Töchter.

siehe auch: Teddy Stauffer: Der Swingkönig im Paradies

![]()

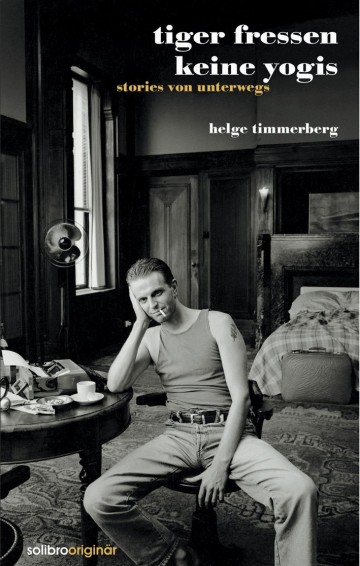

Der Journalist muss reinspringen ins Geschehen, er muss das Blut spritzen sehen, den Staub riechen und das Geschrei hören können. Der Reporter sollte erzählen und eine Geschichten schreiben. Aber nicht mehr wie der General auf seinem Feldherrnhügel, sondern er sollte hinab laufen ins Getümmel.

Der Journalist muss reinspringen ins Geschehen, er muss das Blut spritzen sehen, den Staub riechen und das Geschrei hören können. Der Reporter sollte erzählen und eine Geschichten schreiben. Aber nicht mehr wie der General auf seinem Feldherrnhügel, sondern er sollte hinab laufen ins Getümmel.

Every man’s life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.

Every man’s life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.