Dies ist ein Auszug aus dem Buch von Wolfgang Stock Schneefall in den Tropen:

Dies ist ein Auszug aus dem Buch von Wolfgang Stock Schneefall in den Tropen:

Wie viele seiner Landsleute hat der US-amerikanische Regisseur John Huston Mexiko zu seinem Altersruhesitz erwählt. Der gute alte Gringo John ist kein Hollywood-Mann, sondern eher ein europäisch infizierter Intellektueller, der ein paar der besten Filme aller Zeiten gedreht hat. Seit er als junger Kerl für kurze Zeit bei der mexikanischen Kavallerie war, liebt er dieses Land wahrscheinlich mehr als sein eigenes.

Vom mexikanischen Fernsehen wird John unter der Sonne Puerto Vallartas in diesem Jahr 1982 dann zu allerlei Sachverhalten befragt: Wie er den neugewählten Staatspräsidenten einschätze, was von der Handelsunion zu halten sei und ob der mexikanische Film, dessen Komödien eines Cantinflas oder die Melodramen einer María Félix einst die Kinosäle füllten, sich wieder aufrappele? Und der hagere, bärtige alte Mann antwortet dann in höflichem Spanisch und mit seiner tiefen gutturalen Stimme, ja, den neuen Präsidenten halte er für einen Ehrenmann, und Mexiko werde durch die Handelsunion einen Vorteil wahrnehmen und, flunkert er, die neuen Filme in Mexiko seien doch im Grunde ganz annehmbar.

John fühlt sich wohl in diesem Land. Die Gastfreundschaft der Mexikaner sucht ihresgleichen. Der mysteriöse B. Traven, Anna Seghers, Jacobo Arbenz und Egonek fanden in dem Land Zuflucht. Die Liste der Schriftsteller und Künstler, die in Mexiko Unterschlupf fanden, ließe sich seitenlang fortsetzen. Die schöne italienische Avantgarde-Fotografin Tina Modotti und der deutsche Autor Gustav Regler. Der spanische Filmregisseur Luis Buñuel, der in seiner neuen Heimat Mexiko düstere Filme wie Los Olvidados drehte, die mit einem bis dahin auf Leinwand nicht gesehenem sozialen Elend erschreckten.

Der deutsch-französische Schriftsteller Max Aub kam 1942 nach Mexiko, direkt aus dem berüchtigten französischen Arbeitslager Le Vernet d’Ariège y Djelfa im Norden der algerischen Sahara. Der Dichterkönig Pablo Neruda aus Chile fand Exil in Mexiko. Der Meister aller Klassen, Gabriel García Márquez, hat in Coyoacán sein Haus, weil er sich lange Jahre nicht nach Kolumbien traute. Der Autor Malcolm Lowry, der in Cuernavaca sein wildes Trinkerepos Unter dem Vulkan schrieb. Oder der US-Amerikaner Jack Kerouac, die Ikone der Beatnik-Generation. Er rotze in Mexiko seine besten Geschichten über das Leben und die Liebe auf Papier. Wenn man sich die Biografien von Verfolgten und Vertriebenen anschaut, die Chance, dass als Fluchtpunkt das Land Mexiko auftaucht, ist so unwahrscheinlich nicht.

Seit der unabhängigen und patriotischen Politik des Präsidenten Lázaro Cárdenas in den 30er Jahren stellen die mexikanischen Visa-Ämter weniger strenge Fragen als die Einwanderungsbehörden anderer Nationen. Mexiko ist ein zugeneigtes Land für Intellektuelle. Als in Spanien die republikanische Armeen den blutrünstigen Franquisten unterlagen, da hat Mexiko nach 1939 Hunderte von Schriftstellern und Philosophen, Pädagogen und Malern, Musikern und Architekten, Wissenschaftlern und Filmemachern aufgenommen. Der Dichter Luis Cernuda oder der Philosoph José Gaos brachten moderne Ideen nach Mexiko, die das Land gerne annahm. Aber da war mehr. Der Großmut der Mexikaner saß tief; als einziges Land Lateinamerikas hat es nie die Diktatur des tumben Francisco Franco anerkannt.

Mit einem kräftigen abrazo, einer herzlichen Umarmung, hat man sie empfangen, die Menschen, die gerade einen Bürgerkrieg, ihr Hab und Gut und auch ihr Vaterland verloren hatten. Selbst wer nur sein nacktes Leben retten konnte und ohne Papiere ankam, der brauchte nur zwei mexikanische Bürgen beizubringen – und schon durfte er da bleiben. Die Intellektuellen wurden integriert und machten ihren Weg, an den Hochschulen, in der Kunst und der Wirtschaft.

Mexiko ist in dieser Hinsicht ein freundliches Land für Geist und Hirn. Das Land nimmt Verfolgte und Flüchtlinge – die Bekannten und Berühmten, aber auch Tausende Namenlose – mit breiten, offenen Armen auf. Diese von Kopf und Herz bestimmte Einwanderungspolitik und die allgegenwärtige Gastfreundschaft der Menschen lassen dem Land in den Augen der Verfolgten paradiesische Züge angedeihen. Leute, die in Mexiko waren, schrieb Sergej Eisenstein, haben die mexikanische Krankheit. Mit Hartnäckigkeit verfolgt einen der Gedanken, dass Eden durchaus nicht irgendwo zwischen Euphrat und Tigris gelegen hat, sondern irgendwo hier zwischen dem Golf von Mexiko und Tehuantepec.

![]()

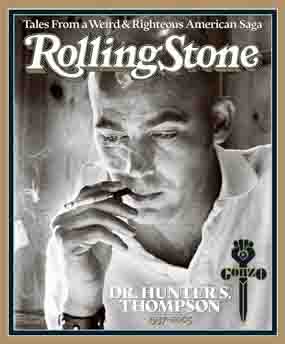

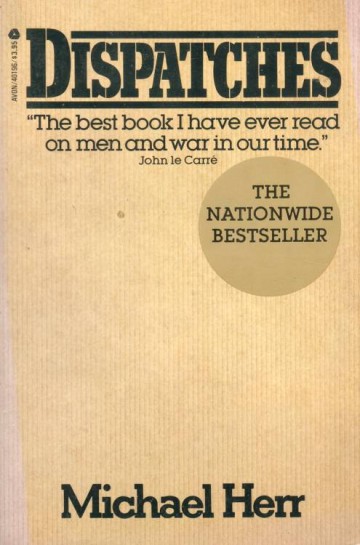

Der New Journalism ist so etwas wie die Kulturrevolution des Schreibens. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Die neue Reportage hat dann nur noch wenig von der vermeintlichen Sachlichkeit des traditionellen Journalismus.

Der New Journalism ist so etwas wie die Kulturrevolution des Schreibens. Subjektivität statt Objektivität, Nähe statt Distanz. Rrrumms statt Analyse. Die neue Reportage hat dann nur noch wenig von der vermeintlichen Sachlichkeit des traditionellen Journalismus. Ein alter Mann mit wallender schlohweißer Mähne betritt die knapp hergerichtete Bühne des Teatre Grec in Barcelona. Grelle Scheinwerfer strahlen den Vortragenden an. Der sonore Baß des Dichters füllt die beängstigende Atmosphäre der einfallenden Nacht. Die zahlreichen Zuhörer verharren in ehrfürchtiger Stille.

Ein alter Mann mit wallender schlohweißer Mähne betritt die knapp hergerichtete Bühne des Teatre Grec in Barcelona. Grelle Scheinwerfer strahlen den Vortragenden an. Der sonore Baß des Dichters füllt die beängstigende Atmosphäre der einfallenden Nacht. Die zahlreichen Zuhörer verharren in ehrfürchtiger Stille.