John Naisbitt ist am 2. August 2021 auf dem Friedhof Hadersdorf in Wien im Familienkreis beigesetzt worden. Seine Witwe Doris Naisbitt hat mich als seinen Freund und Verleger gebeten, ihn auf der Trauerfeier mit einigen Gedanken zu würdigen. John wird von seinen Freunden so vermisst, er fehlt uns allen. Nachstehend meine damalige Trauerrede in der Kapelle von Hadersdorf:

Dear Doris, dear Claire, dear Nora, dear John Junior, dear relatives, and dear friends of John. Despite the very sad reason for today’s funeral service, I am sure that John would have loved that we all met together and are sharing our memories about him.

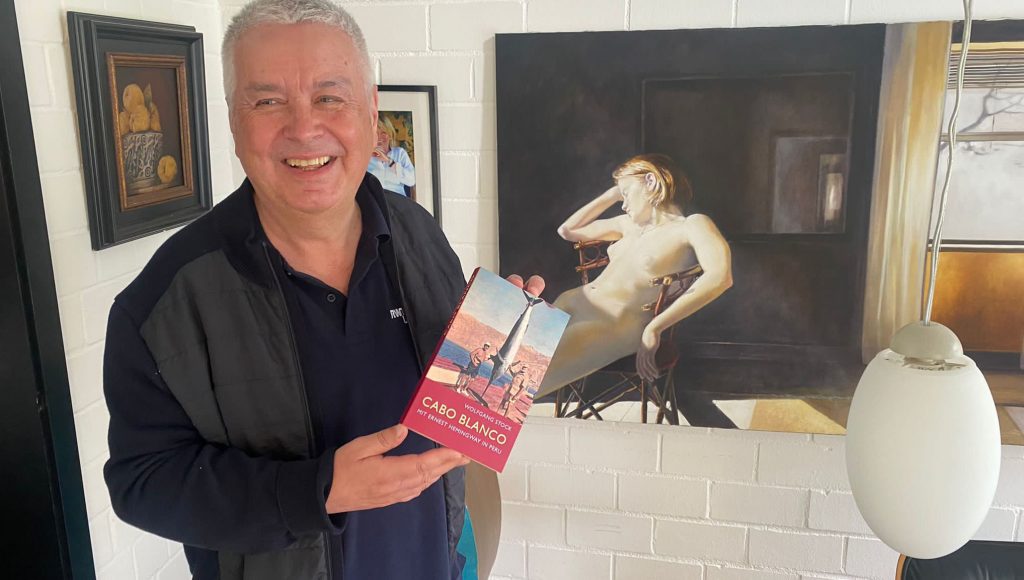

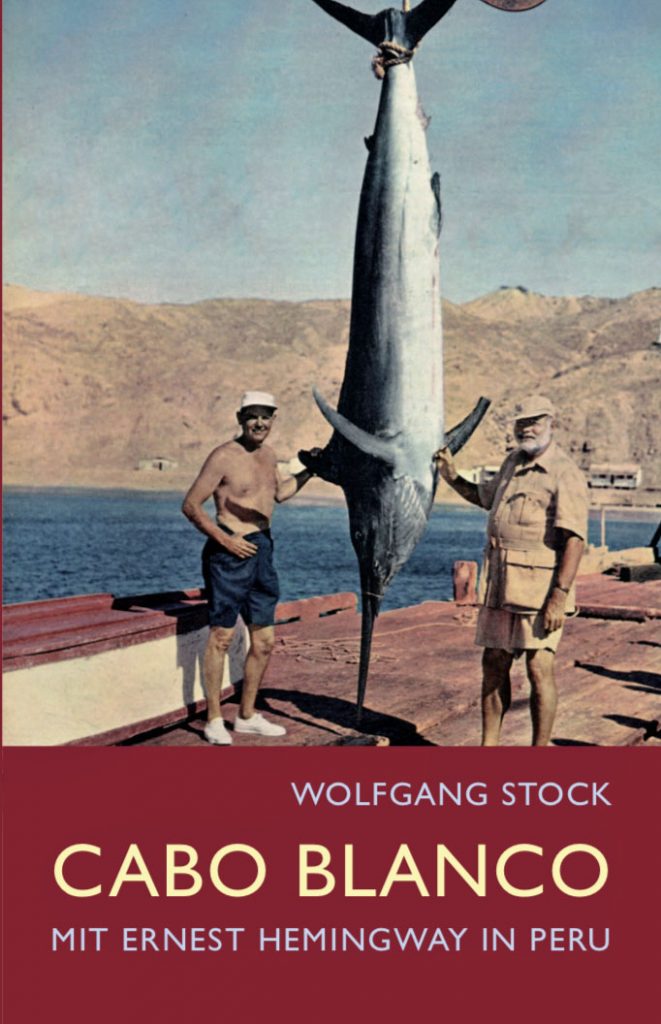

I’m Wolfgang Stock, and I was John’s German book publisher for many years. When I was hired at ECON in the mid-80s as editorial director, one of my first aims was to contract John Naisbitt for my publishing house. Without knowing him personally, I adored him as an author; his analysis of modern society was convincing, and his popular writing style was unique.

So I contacted his agent. Later, John and I met personally, and a fruitful professional relationship began. We sold many thousands of his books. John was loved by the German readership; we organized conferences and speeches throughout Germany. John helped a lot in achieving ECON’s position as Germany’s Number One in Business Books, and John was happy with his publisher, and his publisher was happy with him.

Over the years we often met and became friends. When I left ECON Publishing House in 1994, our relationship was so close that after a while John left ECON as well. Then a competitor, the Austrian publisher Signum, a Vienna Publishing House that was headed by a young woman named Doris Dinklage, contracted him. You know the rest of the story.

John and I stayed in touch, remaining good friends till the end, and when we met here in Vienna, in Velden, in Beijing, or in Munich, we walked down memory lane of the golden times.

What makes John so outstanding as an author? Let me point out two aspects. John had the rare gift to write for a global audience. He was understood in Canada as well as in Colombia, in India as well as in Italy. This is very seldom talent. There are many authors who are extremely popular in their home country but totally unknown abroad. But John, as a world citizen, was travelling a lot, he was open-minded and curious and with the ability to dip into unknown countries and with a lot of empathy for foreign societies.

John secondly had the rare talent to explain complicated topics in an easy and understandable manner. This is a very uncommon ability as well. I know a lot of intelligent people who are not able to write a clear sentence. German scholars for example are very good in explaining an even easy topic in a such difficult language so that at the end oft the book you are more confused than at the beginning. John had abilities that only the best authors have: to write for a global audience without any national arrogance or social overconfidence.

Although you can read his books and articles in a relaxed and popular approach, there is a lot of hard work behind his books. If you are read by millions of readers over the whole planet, in so many different countries and societies, in differing circumstances, you have to research as carefully as possible. And John was a hard-working guy who knew that success doesn’t fall like rain from the sky.

I remember an occasion in the late 80s when John was assigned by the New York Times to write a long article about German reunification in their weekend edition. John was no egghead in an ivory tower, he had to eyewitness and get first hand information.

I offered my help in making some appointments in Germany among politicians in the capital, Bonn. John and John Junior both came to Germany. I offered my services as a driver, and for a whole day we visited governmental departments, ministers, state secretaries, journalists, and consultants. At the end of the day, John got through a dozen meetings; he had his notebook full of confidential information and insightful views. I had a headache from such hard networking, but John remained agile like a teenager. And we closed the day with a fine dining experience at Petersberg Restaurant overlooking the Rhine.

As a publisher, I adore John tremendously, but even more I adore him as a human being. To me, his quality as an author is even topped by his human character. When I first met John in 1988, I expected to see a dominant or snobbish person, Hollywood style. But I got disappointed. Maybe John was the kindest and most charming person I ever met. He was so likeable and amicable; it was very hard not to like him. He made you feel comfortable being with him.

The qualities of John can’t be praised enough. He was a down-to-earth guy from Utah; he was generous, he was a good friend, he was a very inspiring person to talk with, he was an accurate observer, and he was open-minded beyond all social and geographical boundaries. And John was very reliable professionally and personally.

But out of all the qualities, there is one single quality I liked most. And I will reveal what characteristic this is. Most, I liked his optimism. John saw that the world is going for the better. He analyzed the rise of China more clearly and earlier than others. He saw the evolution of our societies from manufacturing towards digital-driven economies very early, and he studied the growing role of women in politics and in business.

His professional optimism jumped over to his personal life. Talking to him, you could feel every single minute how John enjoyed life. For him, the life was full of pleasant surprises and daily adventures. He was a man who enjoyed his life perfectly.

Probably most of you will know

![]()