Laut einer großen Sonntagszeitung soll Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 mit 12 Mann spielen. Besonders freue ich mich auf das neue Sturm-Duo Kolo auf links und Muani auf rechts. Alles andere als ein Sieg wäre

![]()

Laut einer großen Sonntagszeitung soll Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 mit 12 Mann spielen. Besonders freue ich mich auf das neue Sturm-Duo Kolo auf links und Muani auf rechts. Alles andere als ein Sieg wäre

![]()

München boomt. Bayern ist Spitze. Alle zieht es in den Süden. Warum? Nicht nur wegen der Wiesn. Oder dem Bier. Oder den schönen Seen. Auch die Wirtschaft Bayerns geht in Deutschland vorne weg. Die meisten DAX-Unternehmen sitzen in München. Gleiches gilt für die modernen Branchen. Und für die schönen Künste ebenso. Es ist schon beängstigend.

Nicht Berlin, sondern München ist die Haupt-Stadt Deutschlands. Übrigens, auch für Buchverleger. Random House, Droemer, Piper, Beck, Hanser, Kunstmann, die wichtigen Literaturagenten – in München werden wohl mehr Bücher produziert als im Rest der Republik zusammen. Vor so viel Erfolg bleibt einem die Spucke weg.

Was ist denn dran an München, aus welchem Grund will halb Deutschland in der Bayern-Metropole arbeiten? Bei den Bayern kann man bekanntlich am lebenden Objekt beobachten, was übermässiger Alkohol-Konsum und 70 Jahre ununterbrochener CSU-Herrschaft so alles anrichten können. Die Partei, die das schöne Bayern erfand. Es ist etwas dran an diesem imaginären Wahlkampf-Slogan.

Man lebt gerne in diesen Breiten und man genießt. Die schönsten Kirchen und Klöster findet man hierzulande, Gasthäuser sowieso. Im Kloster Andechs hat man beide praktischerweise gleich nebeneinander gebaut. Die Verweildauer zwischen Kirche und Biergarten liegt im Verhältnis 1 zu 20.

Die Bayern zeigen sich stolz auf ihr Land. Zurecht. Ihre Herrscher waren keine Absolutisten, die das Land ins Unglück gestürzt hätten. Sondern Schöngeister und Traumtänzer, fesche Männer mit Ecken und Kanten. Die königlichen Ludwigs – der erste fiel der Hochstaplerin Lola Montez, der zweite dem Schwachsinn anheim – werden genauso inbrünstig verehrt wie der neue Typus von Regent, der in Bits und Bytes denkt.

Nüchtern betrachtet ist Bayern in den letzten 50 Jahren von einem rückständigen Agrarland direkt ins zukunftsträchtige Zeitalter von High Tech gesprungen. Die Etappe der rußgeschwärzten Hochindustrialisierung in Kohle und Stahl hat man durch glückliche Fügungen überspringen dürfen.

Laptop und Lederhose – dies geht für den knorrigen Bayern deshalb ohne Achselzucken zusammen, während anderenorts noch das Lamento über die Gefahren der neuen Technologien angestimmt wird und man in den Denkmustern der Fabrikschlote hängen bleibt. Kein Wunder, dass besonders amerikanische High-Tech-Unternehmen München lieben. Google und Apple vornedran.

Die Firma aus Cupertino will den Standort in München weiter ausbauen, mit mehr als 2.000 Beschäftigten ist München schon heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa. Für Amerikaner – man höre und staune – sind die Mieten in München niedrig, ein Standortvorteil. Und die Lebensqualität hoch. Was will man mehr?

Die Staatsregierung unter Markus Söder mit ihrer klugen Ansiedlungspolitik umhegt jede internationale Firma. In der Staatskanzlei, auf dem Oktoberfest, bei Kunst und Kultur. In Bayern kämpfen die Förderungsgesellschaften, die Ministerien und jeder Bürgermeister um die Ansiedlung junger Start-ups. Im Norden der Republik ist den Regierenden die Wirtschaft häufig schnuppe, innerlich wird gefremdelt und abgelehnt.

Das schlaue Bayern weiß, dass Wohlstand durch diese Investitionen in das Alpenvorland kommen. Und Diversität. Es macht den Unterschied zwischen blumigen Fensterreden und gelebter Praxis aus. Die Bevölkerung zieht mit.

Trotz dieser modernen Infrastruktur ist der Bayer im Grunde

![]()

Im Jahr 1982 lebte ich für mehrere Monate im mexikanischen Acapulco, als Acapulco noch das gute herrliche Acapulco gewesen war. Ohne die Drogenkämpfe von heute, die Kriminalität und ohne die Militärs vor den Banken. Und auch der Pazifik leuchtete blau, wie ein Meer nur blau leuchten konnte. Zunächst fand ich Unterkunft in einem Hotel in der Altstadt, später in einem Bungalow an der Quebrada. Und ich wollte Teddy Stauffer kennenlernen, Mister Acapulco, wie er in den internationalen Gazetten tituliert wird, Señor Teddy, so nennen ihn die Einheimischen respektvoll.

Ich schlage das Telefonbuch auf, und sein Name steht da. Stauffer, Teddy 41161, Av. Villa Vera S/N. Stauffer. Villa Vera, so heißt seine luxuriöse Hotelanlage. Nach dem Klingeln meldet er sich persönlich. Kommen Sie morgen doch vorbei, sagt er kurz und freundlich. Ein unkomplizierter Mensch, Acapulco halt. Die Villa Vera war vor 50 Jahren – neben dem Las Brisas – der angesagte Schuppen für Prominente und Superreiche an der mexikanischen Pazifikküste. Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, John Wayne übernachteten hier. Das besondere an dem Hotel: Die Suiten verteilten sich wie kleine Villen über eine Anhöhe mit Blick auf das Meer.

In seinem Turmhaus der Villa Vera haben wir uns lange über sein Leben und seine Musik unterhalten. In Murten am Murtensee, zwanzig Autominuten von der Landeshauptstadt Bern entfernt, ist Ernest Henri Stauffer im Jahr 1909 geboren worden. Schon als Schüler hat er mit Freunden eine Jazzband gegründet. Der Rest ist Geschichte. Über 300 Schallplatten haben Teddy Stauffer und seine Original Teddies in den 1930er Jahren aufgenommen. Das ist Rekord in diesen schwierigen Zeiten, der Schweizer Teddy Stauffer wird zum Swing-König von Berlin, vom Publikum gefeiert und bejubelt.

In den Hitlisten stehen sie in dieser freudlosen Zeit immer ganz oben. In Berlin und Leipzig sind Teddy und seine Mannen in jenen Jahren so bekannt wie heute Lady Gaga und Madonna zusammen. Die Band des Teddy Stauffer ist smooth gewesen, swinging und vor allem hot. The hottest Band in Town. Und hot bedeutet in jener Zeit sehr swingend. In Berlin eifern die Teddies ihren Vorbildern aus Übersee nach. Die meisten Song spielen sie nach US-Arrangements, alles klingt sehr amerikanisch. Wir hatten damals den Swing, sagt Teddy Stauffer stolz.

Der Jazz hat den Nazis natürlich nicht gefallen. Doch den Schweizer Stauffer ließ man lange gewähren, zur Olympiade 1936 wollte man ein freundliches Gesicht zeigen und die Welt hinters Licht führen. Wirklich Ahnung von der Musik, die ihnen nicht ins Weltbild passte, hatten die braunen Machthaber nicht. Mit den Jahren wurde der Druck dann doch zu groß. Teddy ging zurück in die Schweiz. Und im Jahr 1941 packte der abenteuerlustige Musiker dann seinen Koffer, fuhr mit einem Atlantikkreuzer über das Meer nach New York, von dort nach Hollywood. Und viele Monate später sollte er dann in Acapulco stranden.

Es wurde für Teddy eine Vertreibung ins Paradies. Der sympathische Schweizer fand schnell im Hotelgewerbe sein Auskommen, zunächst als PR-Manager, später als Teilhaber. Die Karriere als Musiker hatte er in Europa zurückgelassen, die Villa Vera bildete fortan seine neue Heimat. Und Teddy Stauffer sorgte dafür, dass all die Leinwandgrößen aus Hollywood, die Sterne und Sternchen, hinab ins Acapulco Dorado – ins vergoldete Acapulco – pilgerten und froh waren, ohne Schlips und Kragen endlich ins richtige Leben springen zu dürfen.

Und auch Teddy am Pazifik ließ nichts anbrennen. Hedy Lamarr, Rita Hayworth, sein Notizbuch ist voll mit schönen Frauen. Vier Ehen, vier Scheidungen. Für die Ehe ist dieser Mann nicht gemacht. Eher ein typischer Playboy jener Zeit. Jeder älter er wurde, desto jünger die Freundinnen. Aber nun, mit Mitte 70, zeigt sich Teddy als Lebemann, den auch

![]()

Ein Buchautor, der einen Verlag sucht, kann so viel falsch machen bei der Erstellung eines Exposé. Exposé bedeutet Übersicht, kurze Zusammenfassung, das Wichtigste auf einen Blick. Es bedeutet nicht: das ellenlange Nacherzählen des Manuskriptes oder die Diskussion, warum genau dieses Buch der neue Mega-Seller wird.

Es hilft ein wenig, sich in den Kopf eines Lektors zu versetzen. Was ist ihm wichtig? Worauf kommt es ihm an? Als ich bei einem großen Sachbuch-Verlag als Lektor gearbeitet habe, erhielten wir etwa 20 Buchvorschläge. Pro Tag. Unaufgeforderte Einsendungen, Vorschläge von Autoren, Lizenzen von Literaturagenten aus dem In- und Ausland. Alles in allem also ca. 7.000 Manuskripte pro Jahr. Von den unverlangten Manuskripten der Neulinge wurden vielleicht 2 oder 3 im Jahr genommen. So viel zu den Chancen.

Viele Großverlage teilen – offen oder mental – ihr Programm in A, B und C-Titel. A-Titel sind potentielle Bestseller. Also Bücher, die beispielsweise ein bekanntes Fernsehgesicht, eine Schauspielerin oder ein Schlagerstar geschrieben haben. B-Bücher sind Titel von bereits publizierten Autoren, die eine übersichtliche, aber doch treue Fan-Gemeinde besitzen. C-Titel füllen das Programm in der Hoffnung, einen Überraschungserfolg zu erzielen.

Ein Neuling sollte wissen, in welche Kategorie er fällt. Wenn jemand kommt und so auftritt, als gehöre sein Manuskript in die Kategorie A, dann fällt dies schon unter Größenwahn. Die Verlagsleute merken, dass ein Amateur am Werk ist. Für Newcomer geht es vielmehr darum, nachvollziehbar zu begründen, warum ein C-Manuskript zu einem unerwarteten Erfolg werden könnte. Diese (stimmige) Begründung gehört unbedingt in das Exposé.

Damit sind wir beim Marketing. Es ist das Herzstück des Exposé. Nicht der Inhalt, die Gliederung oder die Biografie des Autors (das kann ich woanders einsehen). Für das Marketing eines Debütanten möchte ich als Lektor solche Fragen beantwortet bekommen:

Ein Verlagslektorat steht unter dem Druck, Bestseller zu entdecken. Geschieht selten genug. Mehr wird es zu einem Druck, Flops zu vermeiden und Risiken zu minimieren. Je mehr Indizien dafür vorhanden sind, dass man es mit einem steigerungsfähigen C-Buch zu tun hat, desto eher bekommt man in einem renommierten Verlagshaus eine Chance.

Nachstehend das Muster eines Exposé. Auf einer Seite. Mehr nicht. Ein Lektor ist immer im Stress. Mehr als ein paar Minuten Zeit hat ein Lektor bei der Vielzahl der Manuskripte nicht. Nach ein paar Sekunden weiß ein erfahrener Lektor bereits, wie der Hase läuft.

Als guter Autor sollte ich zudem die Fähigkeit besitzen, auf einer Seite für mein Projekt Neugierde zu wecken. Beim Lektor und später beim Leser. Sollte der Lektor anbeißen, folgt sein Blick in die weiteren Unterlagen (Manuskript, Arbeitsproben etc.) und er greift zum Telefonhörer.

Exposé für ein Sachbuch (fiktives Thema)

Über Vermarktung rede ich deshalb so viel, weil ein Verlag ein Wirtschaftsunternehmen ist, das Geld verdienen muss. Deshalb sollte sich der Autor immer auch ein paar schlaue Gedanken zum Marketing machen. Das gilt sowohl für das Sachbuch als auch für die Belletristik, auch wenn sich bei Fiction die Schwerpunkte etwas verschieben.

Übrigens, bisher habe ich kein Wort verloren über die Qualität des Manuskriptes. Über die tolle Umsetzung. Über den schlüssigen Aufbau. Über die stimmige Charaktere. Über

![]()

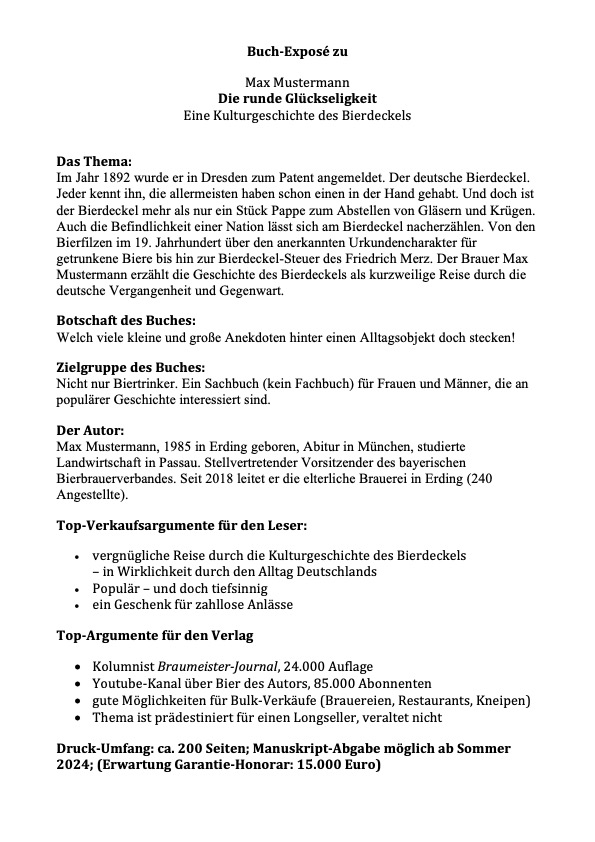

Wolfgang Stock im Gespräch mit Christian von Zittwitz über das Verlegen auf eigene Faust, über den Buchhandel und das Marketing.

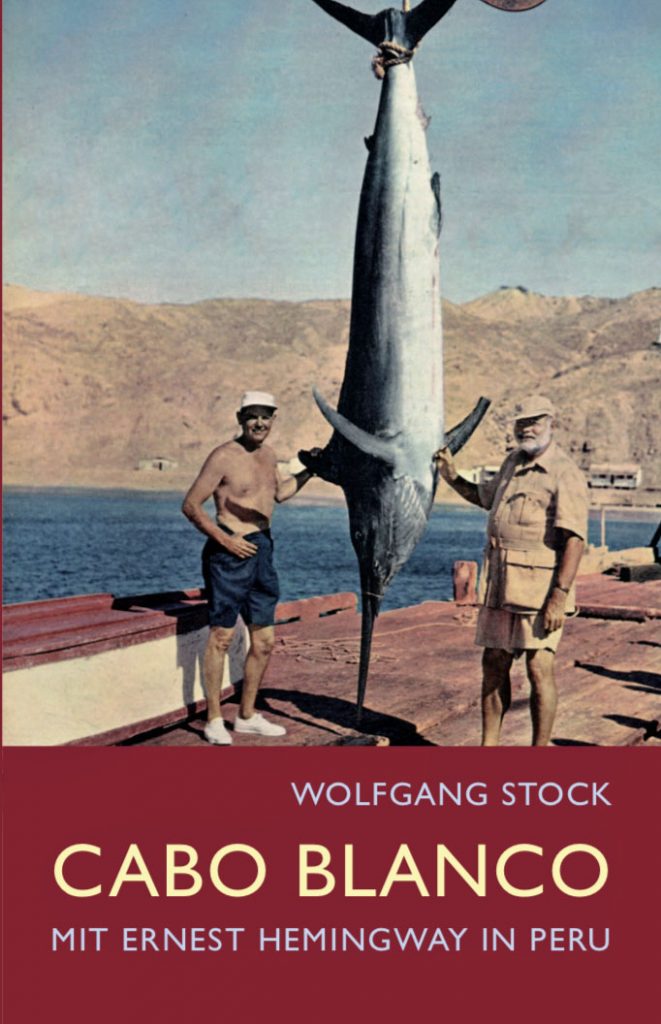

Der ehemalige Cheflektor ECON Wirtschaft befindet sich mit seiner Hemingway-Biografie Cabo Blanco – Mit Ernest Hemingway in Peru auf Lesereise. Nach einer Veranstaltung in der Kaiserswerther Buchhandlung Lesezeit schaute der ehemalige BuchMarkt-Kolumnist in der Redaktion vorbei.

Kann man mit Ernest Hemingway noch jemand hinter dem Ofen hervorlocken?

In Düsseldorf haben wir die Lesezeit voll bekommen.

Was macht den Mann aus, dass man noch heute über ihn redet…

Das Leben des Nobelpreisträgers von 1954 ist so wahnsinnig bunt. Er steht für alles, was so ein Menschenleben ausmacht. Im positiven wie im negativen.

Wo fängt man da an…

Ich habe eine wenig bekannte Episode aus seinem Leben herausgegriffen, eine fünfwöchige Reise nach Peru zu den Dreharbeiten zu Der alte Mann und das Meer. Vor Ort habe ich lange recherchiert und mein Material mit Rück- und Seitenblicken zu einem Psychogramm angereichert. Auf jeder Seite möchte man eigentlich mit der Diskussion beginnen. Dieser seltsame Kerl lässt niemanden kalt.

Sie haben das Buch bei BoD verlegt. Ihre Erfahrungen nach einigen Monaten?

Books on Demand nähert sich immer mehr den Standards der Verlage an. Durch Neuerungen im Druck und die Verzahnung mit Libri merkt der Händler als auch der Kunde fast keinen Unterschied. Druckqualität, Lieferfristen, Remissionsrecht oder Rabatt – all das unterscheidet sich wenig von den etablierten Verlagen.

Was war für Sie das stärkste Argument fürs Selfpublishing?

Zeit. Während ich bei den Verlagen an die Programmzyklen gebunden bin, oft mit Wartezeiten von zwei Jahren, kann ich bei BoD von jetzt auf gleich loslegen. Gerade bei Biografien ist Timing wichtig. Jahrestage und Jubiläen gilt es im Auge zu halten.

Und das schwierigste beim Selfpublishing?

Marketing. Das unterscheidet sich nicht von herkömmlichen Verlagen. Das Buch muss zum Leser.

Was funktioniert beim Marketing?

Jeder muss da seine eigene Strategie finden. Ich betreibe das Portal Hemingwayswelt.de mit 3.000 Besuchern jeden Monat. Das ist die Grundlage, die öffentliche Sichtbarkeit, hier trommle ich praktisch jeden Tag. Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit Facebook gemacht.

Was bedeutet das konkret?

Als Autor sollte man versuchen, mit redaktionellen Beiträgen in die geeigneten FB-Gruppen hineinzugehen. Zum Thema Hemingway beispielsweise gibt es ein halbes Dutzend Gruppen und Foren, oft mit Tausenden Mitgliedern. Darüber hinaus gilt es thematisch verwandte FB-Gruppen auszumachen, bei Hemingway beispielsweise amerikanische Literatur, Kuba oder Sportfischen. Das ist eigentlich typisches Mirco-Marketing. Mit bescheidenen Mitteln dorthin gehen, wo die Zielgruppe zu finden ist.

Welche Rolle spielt der Buchhandel?

Ganz besonders freue ich mich über den Zuspruch der Buchhändlerinnen und Buchhändler. Die Empfehlung des Handels ist für mich wie ein Adelsschlag. Lesungen funktionieren beim Thema Hemingway wunderbar. Wobei ich keine Lesung im herkömmlichen Sinn abhalte, sondern

![]()

Von Jack Kerouac – er wird am 12. März 1922 in Lowell, in Massachusetts, geboren – gibt es ein wahnsinniges Buch. On the Road, zu Deutsch Unterwegs, ist ein literarischer Paukenschlag und so etwas wie die heilige Schrift der Beat Generation. Zugleich ist dieser Roman das Psychogramm einer ganzen Generation, die nach dem Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre nicht weiß, wohin.

On the Road, das Werk erscheint erstmals im Jahr 1957, verkörpert den Protest der Jungen gegen die biedere Welt der Eltern. Eine neue Generation, kopflos herumirrend, begehrt auf gegen die satte Spießigkeit der Mittelschicht, sie ist auf der Suche nach Sinn und einem neuen Lebensgefühl. Rock ’n‘ Roll, James Dean, der Bebop, später die Hippies, Easy Rider und Woodstock, sie alle werden im Laufe der Jahre zu den Identifikatoren des Protestes der Halbstarken gegen den braven Alltag der Eltern.

Allerdings finden sich in On the Road auch anerkennende Rückbesinnungen auf’s Althergebrachte und allerlei Anker-Begegnungen, beim Jazz, der Philosophie und in der Literatur. Es wird auf knapp 400 Seiten eine rasante Fahrt, nicht nur durch die USA, sondern auch durch die Gefühlswelt einer ganzen Generation. Der Erzähler Sal Paradise – der Protagonist mit dem verräterischen Namen ist das Alter Ego von Kerouac – und sein Freund Dean reisen durch die Vereinigten Staaten.

Die zwei Freunde trampen, sie kapern Güterzüge, sie klauen Autos, es geht die USA rauf und runter, kreuz und quer. Ohne Ziel und ohne Plan. Es nützt wenig: Am bitteren Ende jeder Reise bleibt nach der Rückkehr die Leere, die vergebliche Suche nach dem Ich, nach einem Platz in der Gesellschaft, nach den eigenen Idealen und Werten, die sich doch von denen der Eltern-Generation unterscheiden müssen.

Sal und Dean, und all die anderen, wohnen schäbig in Spanish Harlem, sie wühlen und kruscheln in Chicago und New Orleans, sie lassen sich treiben in Arizona, sie kiffen sich durch San Francisco, jeder Schritt ohne Sinn und Verstand, immer gehetzt. Und so erweist sich der Rhythmus dieses Buches ebenfalls als rasend, ganz wie die Jazzmusik der damaligen Jahre, die honigsüßen Swing-Girlanden fallen aus der Zeit, schneller Bebop Jazz formiert sich, schrill und atemlos.

Jack Kerouac reist als underdog, säuft sich durch die billigen Kneipen der Vororte, fällt hinein in die abgetakelten Bretterbuden des roten Lichtes bei Nacht, schrammt haarscharf an den Gefängnistoren vorbei, tigert munter durch die Ghettos der Großstadt. Der Mann aus Lowell schreibt lakonisch, karg und trocken, aus dem Bauch heraus, schmerzfrei rotzt er all seine Sätze heraus. Um grammatikalische Korrektheit und stilistische Konvention schert er sich einen Dreck, die Sätze sprudeln wild heraus wie ein stürmisches Quellwasser.

All das Herumirren will eine tiefe Leere verdrängen. Jack Kerouac sucht das Ziel seiner Träume. In On the Road findet er ganz zum Ende der Reisen schließlich seinen Garten Eden. Hinter uns lag das ganze Amerika und alles, was Dean und ich bisher vom Leben gekannt hatten, auch vom Leben unterwegs. Endlich hatten wir das magische Land am Ende der Straße gefunden, und nie hätten wir uns träumen lassen, wie magisch es war.

Es ist das Land, wo nicht Milch und Honig, sondern

![]()

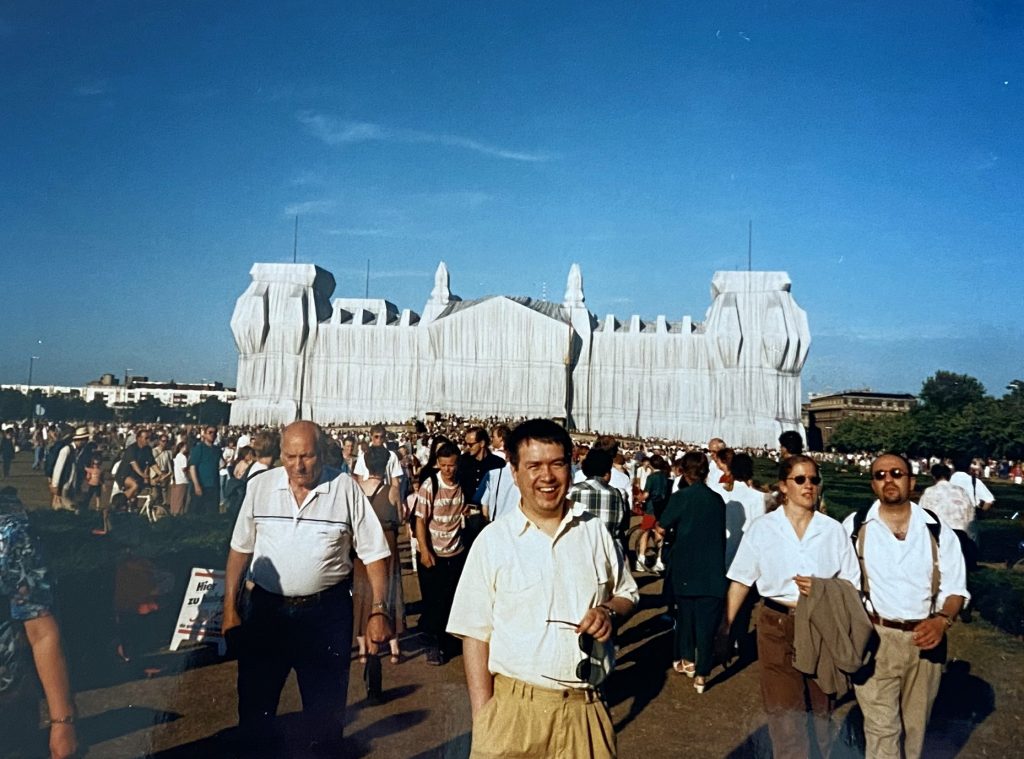

Die Aktion ist lange umstritten gewesen. Einwände kommen vor allem aus der konservativen Ecke. Die hehre deutsche Tradition als Happening? Um Gottes Willen! Der Bundeskanzler Kohl aus Oggersheim ist dagegen, die meisten Mitglieder seines Kabinetts, viele Abgeordnete. Später ergibt sich dann doch eine Mehrheit für das Projekt. Und als dann die Verhüllung des Reichstags erfolgt ist, zeigen sich selbst die Kleingeister und Nörgler auf einmal begeistert.

Jene Verhüllung des Reichstags, die weltweit als Wrapped Reichstag für Aufsehen sorgt, ist eine Erfindung des umtriebigen Künstlers Christo. Im Juni und Juli 1995 kann man in der deutschen Hauptstadt das temporäre Meisterwerk bestaunen. Kunst im öffentlichen Raum, frei zugänglich für alle, keine Eintrittsgebühr, ein Magnet für Touristen aus aller Welt, Berliner Familien mit Picknickdecke. Die Darbietung wird rundweg zu einem vollen Erfolg.

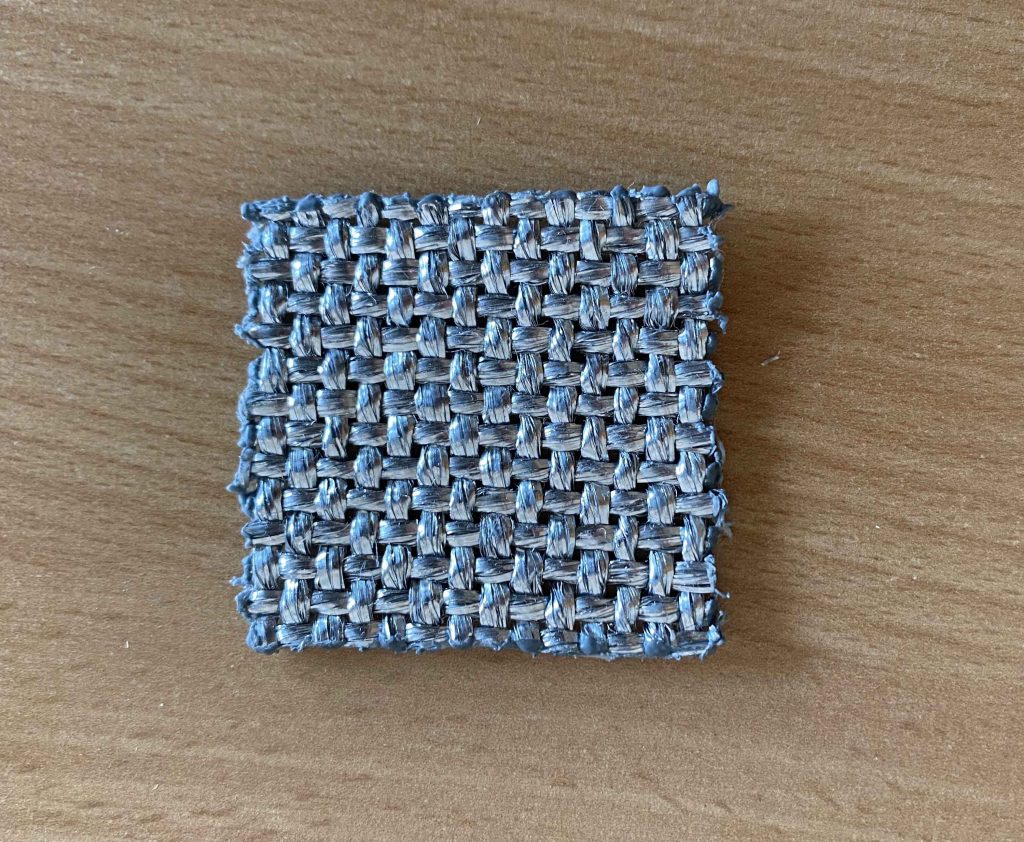

Schon von weitem sieht man die silbrig glitzernden Stoffbahnen. Besucher, die sich einen Fetzen dieses Stoffes sichern, werden den Schnipsel noch Jahrzehnte später als Erinnerung in ihren Schubladen halten. Besonders bei Sonne und klarem Himmel, in der Stunde der einfallenden Abendsonne, entfaltet die Verhüllung ihren optischen Reiz. Die Zuschauer kommen zu Tausenden, nach den zwei Wochen zählt man fünf Millionen Frauen, Männer und Kinder, die dieses einzigartige Kunstwerk besucht haben. Ein durchschlagender Triumph, ein deutsches Sommermärchen, vom 24. Juni bis zum 7. Juli 1995.

Der Reichstag hat in seiner langen Geschichte ab 1894 viel gesehen: Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der von einem Balkon im Jahr 1918 die Republik ausruft, der Kaiser ist nach dem verlorenen Krieg vertrieben und hackt Holz in Holland. Dann die Nazis, die einen Brand im Reichstag nutzen, im Jahr 1933 ihre Herrschaft zu festigen, ein Jahr später durch Ermächtigung. Zum Kriegsende im Mai 1945 wehen rote Sowjetfahnen über einem fast völlig zerstörten Trümmerhaufen namens Berlin.

Auch auf diese historische Last soll aufmerksam gemacht werden. Das Timing ist wunderbar. Christo kommt mit seinem Projekt hinein in eine historische Turbulenz deutscher Geschichte. Im Jahr 1989 fällt die Berliner Mauer, der deutsche Kommunismus und gleich der ganze Ostblock sind passé, ein Jahr später wird Deutschland mit dem Segen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs wiedervereint. Spannende Momente: Es tun sich für die Deutschen so viele offene Fragen auf, zugleich überkommt die Nation aber auch eine Art mentaler Aufbruch.

Das des Künstlers Christo kommt zu richtigen Zeit. Durch Verhüllen Verborgenes sichtbar machen. Verschleiern, um neugierig zu machen. Das ist die Idee hinter den Kunstprojekten, die das Ehepaar Christo und Jeanne Claude seit 1961 symbiotisch planen und ausführen. Er, der aus seiner Heimat Bulgarien vertriebene Konzeptkünstler. Sie, die resolute Französin mit dem feuerroten Haar und den klaren blauen Augen.

Ein silbrig glitzernder Stoff, der das goldene Sonnenlicht reflektiert. Foto: W. Stock

Doch der Wrapped Reichstag ist mehr als ein Kunstwerk, er symbolisiert auch die gesellschaftliche Erneuerung Deutschlands. Der Verhüllte Reichstag veranschaulicht nach der Wiedervereinigung die Erneuerung Deutschlands auf Grundlage seiner nicht immer einfachen Tradition und seiner historischen Werte.

Und siehe da: Deutschland zeigt auf einmal ein sommerliches Gesicht: Die Erhabenheit kann für ein paar Tage unter strahlend blauem Himmel versteckt werden, an Stelle des sonst üblichen Bierernstes darf für einen Moment eine heitere Kunst treten.

Mittels Abstimmung mit den Füssen erweist sich Christos Meisterwerk als Volkskunst par excellence. Der Wrapped Reichstag ist ein Werk, an dem sich Millionen erfreuen und diese Freude

![]()

Am 11. Mai 2022 erwartet Sie in der Buchhandlung Lesezeit in Düsseldorf-Kaiserswerth ein spannender Vortrag. Ich werde über die Entstehung und den Inhalt meines Buches Cabo Blanco – Mit Ernest Hemingway in Peru berichten.

Am 15. April 1956 brechen Ernest Hemingway und seine Ehefrau Mary von ihrem Wohnsitz nahe Havanna auf zu einer mehrwöchigen Reise nach Cabo Blanco. In dem winzigen peruanischen Fischerdorf sollen die Außenaufnahmen zur Hollywood-Verfilmung von Der alte Mann und das Meer stattfinden.

Gut 60 Jahre nach dem Besuch des Nobelpreisträgers bin ich der Expedition nachgereist. Neben zahlreichen Dokumenten, Fotos und Spuren habe ich Zeitzeugen gefunden, die sich so lebhaft an Ernesto erinnern, als sei er gestern um die Ecke gebogen.

In einem einstündigen Vortrag möchte ich die abenteuerliche Reise von Ernest Hemingway in das südamerikanische Land nachzeichnen. Und neugierig machen: auf die (erneute?) Lektüre der Werke von Ernest Hemingway und auch neugierig machen auf das wenig bekannte, aber hochinteressante Land Peru.

Ort der Veranstaltung: Buchhandlung Lesezeit, Kaiserswerther Markt 31, 40489 Düsseldorf. Beginn: 19,30 Uhr.

Ich würde mich freuen, wenn wir uns zu diesem Anlass in der Lesezeit treffen würden. Und einen Daiquirí gibt es oben drauf.

![]()

Es herrscht Krieg in Europa. Zerstörung, Tote, unfassbares Leid. Eine solche Krise hat Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Ein falscher Schritt, eine fehlgeleitete Rakete, ein dummer Befehl – und die größte Katastrophe könnte sich ihren Weg bahnen.

Bei einer solchen Zuspitzung ist kühler Kopf und professioneller Rat gefragt. Einer der besten Kenner des europäischen Einigungsprozesses und zugleich der russischen Welt ist der Aachener Politologe Winfried Böttcher. Der 85-jährige Wissenschaftler hat jahrzehntelang den Lehrstuhl für Politische Wissenschaft an der RWTH innegehabt, nach seiner Emeritierung gründete er das Europa-Institut Klaus Mehnert an der Staatlichen Technischen Universität Kaliningrad. Böttcher hielt zudem hinaus zahlreiche Gastprofessuren, so auch in Kiew und Moskau. Wer könnte die dramatischen Ereignisse der letzten Wochen besser einordnen als der Aachener Politikwissenschaftler?

Russland und der Westen heißt sein aktuelles Buch, in dem Winfried Böttcher für Respekt und gegenseitiges Verstehen wirbt. Die zu beobachtende ideologische und publizistische Aufrüstung verschlimmert den Konflikt nur. Schuldzuweisungen oder Verteufelungen mögen menschlich verständlich sein, tragen jedoch kein Jota zur Problemlösung bei. Das Schicksal Westeuropas bleibt eng mit dem Schicksal Russlands verbunden. Die Vorherrschaft des einen über den anderen ist nicht denkbar, nur gute Nachbarschaft und konstruktive Zusammenarbeit können die Grundlage für ein friedliches Miteinander sein.

Winfried Böttcher zieht in seiner Analyse den großen historischen und philosophischen Bogen. Vor diesem Hintergrund gelingt es ihm, auch Fehlentwicklungen anzusprechen. So hat das selbstverliebte Westeuropa die Neugier und die Auseinandersetzung mit anderen politischen und kulturellen Traditionen vernachlässigt und sich zu sehr in einem kulturellen Überlegenheitsanspruch gesonnt. In den schwachen Stunden ist dieser intellektuelle Dünkel in gebrochenen Zusagen, Herabwürdigungen und Hochmut gemündet.

Dabei ist vergessen worden, all die reichen Traditionen in eine gesamteuropäische Kultur einzubringen, die keinen abseits stehen lässt. Man kann diesen Ansatz auf die Politik umlegen: Weil immer noch die Interessen der Nationalstaaten im Vordergrund stehen, ist es nicht gelungen, eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur zu bauen. Doch wie kann der Krieg in der Ukraine nun beendet werden? Wie wird sichergestellt, dass es

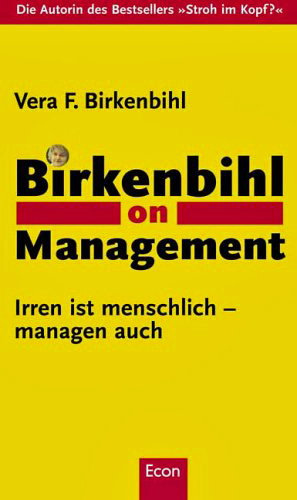

![]()

Der Auftrag war klar, ich wollte Vera F. Birkenbihl als Autorin für den ECON Verlag gewinnen. Der gebürtigen Münchnerin ging eine legendäre Fama voraus: Dutzende erfolgreiche Bücher, Management-Kurse, Kassetten, Vorträge, Auslandslizenzen, sechsstellige Auflagen – Vera Felicitas Birkenbihl war ein hell leuchtender Stern in der Managementliteratur.

Damals war ich ein junger Cheflektor im Düsseldorfer ECON Verlag, keine schlechte Adresse für Autoren in jenen Tagen. Mitte Juli 1992 nahm ich einen zweimotorigen Propeller-Flieger der Gesellschaft Interot von Köln-Bonn nach Augsburg, eine Beechcraft King Air, ausgelegt für 7 Personen.

Am kleinen Augsburger Flughafen holte mich Michael Birkenbihl ab, Veras Vater, selbst ein erfolgreicher Autor und Trainer. Sein Train the Trainer galt als Standardwerk in der Ausbildungsbranche. Mit seinem Pick-up und einer bulligen schwarzen Dogge auf dem Rücksitz ging es zwanzig Minuten Richtung Süden, nach Odelzhausen.

Vor einem Einfamilienhaus, ihrem Elternanwesen, begrüsste mich Vera F. Birkenbihl herzlich. Von Statur war sie eher klein, ein paar Pfunde zuviel, eine knarzig-gepresste Stimmlage, zugleich von einer sympathischen Herzlichkeit. Zunächst machte sie eine kleine Hausführung. Im Schlafzimmer glich das schmale Bett einer Schreibzentrale. Das Bettlaken war übersät mit Büchern und VHS-Kassetten. Am Fuss des Betts befand sich ein TV-Gerät plus Videorekorder. Um das Bettgestell herum Bücherregale und Kassettenrekorder.

Im Garten stand ein weißes Wohnmobil, mit dem Vera Birkenbihl zu den Vorträgen fuhr. Sie übernachtete ungern im Hotel, sondern meist in ihrem Wohnwagen, der – wie bei Hollywood-Stars auf Dreharbeiten – zeitgleich als Einsatzzentrale und Rückzugsort diente.

Der Wirbelwind wirbelte uns durch den Tag: Auf dem Fahrradtrainer im Wohnzimmer drückte sie eine Viertelstunde kräftig in die Pedale. Dann setzte sie sich an die Heimorgel und spielte mir ein paar Melodien vor. Anschließend servierte sie für uns beide Kräutertee und zündete sich eine Zigarette an. Es sollte die erste von einem Dutzend an diesem Tag sein. Stark und selbstgedreht, der Tabak qualmte mehr als mein Schädel.

Aus der Autorin, Jahrgang 1946, sprudelte es nur so heraus. Stichwort genügte. Meine Aufgabe bestand darin, ab und an mit dem Kopf zu nicken oder ein anerkennendes großartig herauszulassen. Ich merkte schnell, wir funkten nicht immer auf gleicher Wellenlänge. Ihr Denken erschien mir eklektizistisch, ein zu wilder Mix, oft wenig stringent und ein Hauch zu esoterisch. Allerdings, das musste man zugeben, alles sehr originell und rasant. Mehr als einmal kam ich aus dem Staunen über die Kreativität und die Denkschnelligkeit der Vera F. Birkenbihl nicht heraus.

Wir besprachen das eine oder andere Projekt. Auch über die Konditionen waren wir uns unkompliziert einig. Die ersten zwei Buchprojekte wurden ins Auge gefasst. Später gestaltete sich die Zusammenarbeit ein wenig holprig. Vera F. Birkenbihl hatte

![]()

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén

Neuerscheinung:

364 Seiten, BoD

12,99 € (Paperback),

8,99 € (E-Book)

ISBN: 9783751972567

zu beziehen über jede Buchhandlung

oder online bei

amazon (hier klicken)