Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

Das Glücksgefühl bei klugen Leuten ist die seltenste Sache, die ich kenne.

Ernest Hemingway

![]()

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

Das Glücksgefühl bei klugen Leuten ist die seltenste Sache, die ich kenne.

Ernest Hemingway

![]()

Dies ist ein Auszug aus dem Buch von Wolfgang Stock Schneefall in den Tropen:

Dies ist ein Auszug aus dem Buch von Wolfgang Stock Schneefall in den Tropen:

Wenn man dann wieder die Avenida aufwärts schlendert, so bleibt der Blick wieder und immer wieder an diesem hellen Palast mit der Nummer 1702 hängen. Luxus in the big blue, vorne blau und oben blau. Über den Palast senkt sich langsam eine Abendsonne, die kurze Schatten wirft.

Diese Adresse Avenida Atlantica 1702 ist eine magische Adresse. In den Hotelbüchern der Welt steht einfach Copacabana Palace. Der weiße Bau ist dem Negresco in Nizza nachempfunden und irgendwie sieht ein solcher Koloss vor dem Strand und vor den zierlichen Männern und anmutigen Frauen merkwürdig und wohl auch eine Spur zu wuchtig aus.

Hier logierte schon die Queen Elizabeth II, auch Marlene Dietrich war schon da. Und irgendwie bewahrt dieser weiße Riese in den Tropen noch ein Hauch von Belle Epoque, die ja bekanntlich in Europa schon vor hundert Jahren altersschwach dahingerafft wurde.

Es gibt Orte in Südamerika, die sogleich eine eigentümliche, ureigene Magie entfachen. Wer durch Feuerland gewandert ist, vermag zu erahnen wie klein der Mensch und wie kurz doch sein Dasein bemessen ist. Machu Picchu, die geheimnisvolle Inkastadt in den Andengipfeln, Iquitos, die Kautschukstadt im Amazonasdschungel, gehören dazu. La Tierra del Fuego, Feuerland, das Ende der Welt, natürlich auch.

Aber kein kommerziell gefasster Ort wie dieser Copacabana Palace besitzt diese Ausstrahlung, kein anderes Hotel der Welt jene Attraktivität, den dieses Puppenhaus der Belle Epoque am Rande des Meeres so auszeichnet.

Gibt es einen schöneren Ort, um zu sterben? Für Jorginho Guinle kaum vorstellbar. Sein Vater hatte das Copacabana Palace 1923 erbaut und Jorginho konnte sich mit den vielen Millionen Dollars, die der Verkauf an die Orient Express Hotel Group 1989 erbrachten, in vollen Zügen seinem ruhmreichen Playboy-Leben widmen. Jane Mansfield, Marilyn Monroe, Kim Novak, Anita Ekberg – die Liste in Jorginhos Notizbuch ist lang.

An einem schönen Märztag im Jahr 2004 sagten ihm die Ärzte des Ipanema Hospitals, dass es nicht gut um ihn stehe, die Bauchschlagader. Der 88-Jährige packte seine Sachen, fuhr ins Copacabana und bezog eine Suite. Er ließ sich wie immer ein Himbeersorbet auf silbernem Geschirr servieren. Das war am Donnerstag. Am Freitag ist Jorginho Guinle gestorben.

![]()

Peter F. Drucker, im Juni 1990; Photo by W. Stock

Wenn man Peter F. Drucker persönlich traf, dann merkte man nach wenigen Minuten, wie sehr er an seiner alten Heimat hing. Sicher, er fühlte sich wohl in Kalifornien, im beschaulichen Wüstenstädtchen Claremont, in seinem bescheidenen Flachbungalow am Wellesley Drive. Aber wenn er in Europa weilte, dann lebte er auf, und am liebsten erzählte der große Management-Theoretiker von Wien, seiner Heimatstadt.

Gerade in seinen späten Jahren schweiften seine Gedanken oft nach Wien, mit Wehmut und Sehnsucht. Wien, das waren für ihn die unbeschwerten Jugendjahren. Er erzählte mir von den Freunden, von seinen Touren durch die Stadt, den Streichen, und nicht zuletzt von den Mädchen, denen man kräftig nachstellte.

Der große Peter F. Drucker. Das F steht für Ferdinand. Und schon sind wir im k.u.k-Wien der 20er Jahre. Peter Ferdinand Drucker wurde am 19. November 1909 in Wien geboren. Wien, das darf man nicht vergessen, war bis 1918 eine Weltmacht. Das k.u.k. herrschte über Österreich-Ungarn, von den Alpen bis nach Russland.

Und Wien war das pulsierende Zentrum der Regionalmacht. Auch intellektuell. Ein österreichischer Arzt, der Doktor Sigmund Freud, hatte in den 20er Jahren ein paar gewagte Thesen veröffentlicht, der Neopositivismus um Karl Popper entstand, der Wiener Liberalismus setzte den tapferen Gegenpol zu aufkommenden Bolschewismus und Faschismus, es gab also genug zu debattieren.

Peter wurde in großbürgerliche Kreise hinein geboren. Seine Mutter Caroline war eine Ärztin, der Vater Adolph, ein Jurist, arbeitete als hochrangiger Beamter im Museumswesen. Auf Bildung wurde in der Familie Drucker, Peter besaß noch einen Bruder, großen Wert gelegt. Eine bildungsbeflissene Atmosphäre, diese typische Wiener Debattenkultur, die Soiree, das war das soziale Umfeld, in dem Peter Drucker groß wurde. Die Begegnungen zu Hause waren Grundlage meiner Erziehung, meinte Peter Drucker als Erwachsener.

Mehrmals in der Woche pflegte die Familie den literarischen Salon, wo über Musik, Literatur oder auch Naturwissenschaften debattiert wurde. In ihrem großen dreistöckigen Doppelhaus im noblen Wiener Vorort Döbling verkehrten die Denker des Wiener Kreises um Rudolf Carnap. Wirtschaftsthemen nahmen eine gewichtige Stellung ein, eigentlich versuchte man sich an dem Symbiose von Philosophie, Staatswissenschaft und Volkswirtschaft. Die großen Wirtschaftstheoretiker jener Tage wie Joseph Alois Schumpeter, Friedrich August von Hayek oder der große Ökonom Ludwig von Mises gingen im Haus der Druckers in der Kaasgrabengasse ein und aus.

Vielleicht lag in dieser Tradition der Grund dafür, dass Peter Drucker später nie zum eindimensionalen Fachidioten wurde, weshalb er manch akademischem Kollegen denn auch ein wenig suspekt erschien. Peter war vielmehr Universalgelehrter, mehr Historiker denn Ökonom, der interdisziplinär die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu sehr pragmatischen Ansätze verdichtete.

Im Jahr 1927 zog es Peter Drucker nach Deutschland, zuerst nach Hamburg, wo er eine Handelslehre absolvierte und an der Universität Jura studierte und mit 20 nach Frankfurt, wo er Finanz-Redakteur des Frankfurter General-Anzeigers wurde. An der Frankfurter Universität beendete er sein Jura-Studium und lernte die Mainzerin Doris Schmitz kennen, die Frau an seiner Seite für die nächsten 71 Jahre.

Als sich der Nazi-Terror abzuzeichnen begann, ging Peter Drucker nach England. Dort blieb er vier Jahre, als Finanzanalyst und studierte in Cambridge, unter anderem bei John Maynard Keynes. 1937 wanderte er dann in die USA aus. Im Jahr 1939 schrieb er sein erstes großes Werk The End of Economic Man. The Origins of Totalitarism. Und seine Karriere in den USA und weltweit nahm Gestalt an, als Hochschullehrer, Managementberater und Buchautor.

Er vermisste wohl auch die deutsche Sprache, deren rauen Akzent er in den USA merklich kultivierte. Als ich ihn eines Morgens in einem Düsseldorfer Hotel abhole, hat das Mädchen an der Rezeption eine Nachricht für ihn im Büro vergessen. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen, meint sie trocken und springt auf, den Brief zu holen. Peter amüsiert sich köstlich, ein wunderbares Sprichwort, das habe ich 60 Jahre nicht gehört. Und seine Augen glänzen.

siehe auch: Peter Drucker, der Große

siehe auch: Peter Drucker, der unprofessorale Professor

![]()

Rund 200 internationale Musikexperten haben Over the Rainbow zum besten Song des 20. Jahrhunderts gewählt. I don’t agree, dies ist nicht meine Meinung, aber mit etwas Phantasie kann man das so sehen.

Seine Premiere hat das Lied im Jahr 1939 in einem der ersten farbigen Hollywood-Streifen überhaupt, The Wizard of Oz. Der Zauberer von Oz. Die blutjunge Judy Garland singt den Song, wobei sie ihren träumerischen Blick auf die weite, endlose Landschaft richtet. Ein Jahr später erhält Over the Rainbow den Oscar für die beste Filmmusik.

Der große Harold Arlen hat den Song geschrieben, ein sehr trauriges Lied, eine Art Märchenlied über die Sehnsucht nach der heilen Welt, nach dem Land hinter dem Regenbogen, wo der Himmel blau ist und die Träume wahr werden.

Somewhere over the rainbow

Way up high

There’s a land that I heard of

Once in a lullaby

Bei Over the Rainbow bleibt mir immer die junge Judy Garland und die Filmsequenz vor Augen. The Wizard of Oz ist ein lustig-sentimentales Hollywoodprodukt für die ganze Familie: das Waisenmädchen Dorothy und ihre Freunde – der Blechsoldat ohne Herz, der feige Löwe und die Vogelscheuche ohne Verstand – bestehen allerlei Abenteuer auf der Suche nach dem magischen Zauberer von Oz.

Es existieren unzählige Cover-Versionen von Over the Rainbow. In Pop, in Hawaiianisch, in Show, als Kitsch, bei Contest, ein Karaoke-Kracher. Bei Over the Rainbow gibt es alles – die ganze Palette, von dämlich bis stark, von mitreißend bis abenteuerlich.

Das Lied ist bis heute auch ein Jazzstandard. Glenn Miller und seine Big Band haben Over the Rainbow gespielt, auf dem Piano Art Tatum oder Keith Jarrett, in modernen Versionen. Der Song eignet sich wunderbar als Jazzarrangement, weil die einfache Melodie genügend Raum zur Improvisation bietet. Auch hier gilt wieder: Aus einem einfachen Liedchen lässt sich ein musikalisch ambitioniertes Werk schaffen. Wenn es von intelligentem Jazz veredelt wird.

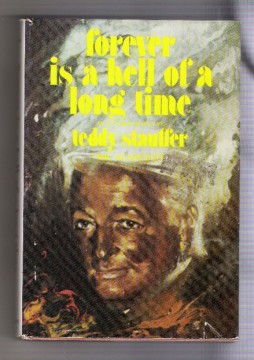

![]()

Nun, man kennt das ja, ein wenig Fama mag bei einem Playboy schon dabei sein. Als ich Teddy Stauffer 1982 in Acapulco besuche, erblicke ich kein Starlet, das mir den Cocktail reicht, sehe ich keine Frau, die sich auf dem breiten Bett seines Schlafzimmers räkelt. Nein, im Herbst seiner Tage ist ihm nur der mexikanische Diener geblieben, der dem schon etwas gebrechlichen Playboy über den Tag hilft.

Nun, man kennt das ja, ein wenig Fama mag bei einem Playboy schon dabei sein. Als ich Teddy Stauffer 1982 in Acapulco besuche, erblicke ich kein Starlet, das mir den Cocktail reicht, sehe ich keine Frau, die sich auf dem breiten Bett seines Schlafzimmers räkelt. Nein, im Herbst seiner Tage ist ihm nur der mexikanische Diener geblieben, der dem schon etwas gebrechlichen Playboy über den Tag hilft.

Aber, keine Frage, Frauen dominierten Teddys Leben. Wahrscheinlich haben wir es bei Teddy mit einem Mann zu tun, der einfach nicht erwachsen werden will. Mit einem Träumer, einem Traumtänzer mitunter. Jedenfalls mit einem von der Sorte Mensch, der die sonnigen Seiten des Lebens zu genießen weiß.

Am 28. April 1941 trifft Teddy Stauffer auf der Exeter via Lisabon in New York ein. Im Schlepptau seine Freundin Louise Munn. Dann geht es auch gleich los. Im Juli 1941 eine Affäre mit der Schauspielerin Lilian Harvey. Da ist er, Teddy, der Teflon-Lover. Hier lässt einer nichts anbrennen. Und immer auf Hochtemperatur.

Teddy muss sicherlich als Playboy bezeichnet werden, aber als einer in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Ein Weltenbummler, sprachgewandt, extrovertiert, einer der gut feiern kann, jemand, der das Feminine liebt und sich selbst wohl auch. Einer, der die Liebe spielerisch nimmt und an die Leichtigkeit des Momentes glaubt. Mach keine halben Sachen, meint er, und wahrscheinlich sind nicht nur die Frauen gemeint.

Im Januar 1946 Heirat mit Faith Domergue, und in den Klatschspalten sollte stehen, Faith sei die frühere Geliebte des mysteriösen Tycoons Howard Hughes. Das war so etwas wie die Silbermedaille.

Gold holt Teddy dann im Juni 1947. Eine Liebschaft mit Rita Hayworth. Das ist der Gipfel! Rita, die femme fatale jener Jahre, gilt in den späten 40ern als begehrenswerteste Frau der Welt. Hollywood verleiht dieser Schauspielerin den Beinamen The Love Goddess, die Göttin der Liebe, als Pin-up-Girl hängt sie im Spind von tausenden amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Bei den Dreharbeiten zu dem Film Lady from Shanghai in Acapulco hat Teddy Stauffer jene Rita ihrem damaligen Gatten, dem genialen Orson Welles, kurzerhand ausgespannt. Dann fliegen die beiden Turteltäubchen in die Schweizer Berge und anschließend in die Stadt der Liebe, nach Paris, und die Weltpresse druckt fleißig die Fotos des Seitensprungs. Der gehörnte Orson Welles bleibt tobend zurück und wünschte Teddy Tod und Teufel an den Hals.

Doch auch die schöne Rita bleibt eine Episode. Im Oktober 1947 die Scheidung von Faith Domergue, die ein paar Stunden später den Regisseur Hugo Fregonese heiraten sollte. So ist das damals in diesen Kreisen, man sieht die Liebe eher sportlich.

Im Juni 1951 dann Heirat mit Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, die zweite seiner fünf Ehefrauen, heißt in Wirklichkeit Hedwig Kiesler und hat es als Schauspielerin aus Österreich in Hollywood zu passablem Erfolg gebracht. Ihre Filme sind heute fast alle vergessen, aber sie bleibt in Erinnerung als die erste Leinwand-Diva, die sich – man zählt das Jahr 1933 – in einem Film, jenem mit dem verheißungsvollen Titel Extase, ganz und gar nackig zeigte. Teddys Ehe mit dem Nackedei hält ganze neun Monate.

Anfang der 50er sieht man Teddy dann öfter mit Gene Tierney in Acapulco. Im März 1955 heiratet er Ann Nekel Brown. Auch diese Ehe hält neun Monate. Ein Playboy zählt nicht die Jahre, sondern die Stunden. Die Hamburgerin Pan Am-Stewardess Ute Weller heiratet Teddy dann im Mai 1957, die Scheidung nach einem guten Jahr. Im Dezember 1958 eine Liebelei mit Schauspielerin Margaret Binns, einen Monat später dann mit Pat Gaston.

Im Jahr 1959 nochmals eine Heirat, diesmal mit Patricia Morgan, einem Modell. Am 19. April 1962 wird Tochter Melinda Morgan Stauffer in Los Angeles geboren. Die Ehe ist 1963 kaputt, Patricia stirbt 1988 in Kalifornien, 55 Jahre alt.

Worin liegt das Geheimnis dieses Mannes bei den Frauen? Teddy Stauffer ist hochgewachsen, schlank, blond, ein Typ, auf den die Frauen fliegen. Und Teddy himself ist ein ein Mann, der weiß, wo bei den Frauen der Knopf zum Anknipsen ist. Aber das ist noch mehr. Aca natürlich, der mexikanische Garten Eden eines Lebemannes, die Sonne, reichlich Hitze, Berge von Blumen, die Drinks natürlich. Aber der größte Schlüssel zum Herzen der Frauen, das weiß der Swingmusiker, ist die Musik. Wenn Teddy die Geige spielt, dann schmelzen die Frauenherzen nur so dahin. Denn Teddy lässt beim Tête-à-Tête immer seine Geige erklingen und er spielt, als spiele er nur für sie. Nur für diese eine Frau, und nur für diesen Abend. Wer würde da nicht schwach werden?

Aber nun, mit Mitte 70, zeigt sich Teddy als Playboy, den auch Zweifel und die Melancholie plagen. Wissen Sie, sagt er zu mir in Acapulco, ich war dumm. Fünfmal verheiratet, eine Tochter. Ich hätte es umgekehrt machen sollen, meint Teddy traurig, einmal verheiratet und fünf Töchter.

siehe auch: Teddy Stauffer: Der Swingkönig im Paradies

![]()

Yank Lawson; London, den 23. April 1977

Frech. Saufrech. Denn das klingt zunächst ja etwas aufgeblassen. The World’s Greatest Jazz Band. Die beste Jazzband der Welt. Ein of Yank Lawson and Bob Haggart hat man erklärend und halbironisch angehängt. Sei’s drum.

Vielleicht sollte man wissen, dass diese World’s Greatest Jazz Band of Yank Lawson and Bob Haggart einige der besten, feinsten und bekanntesten traditionellen Jazzer zusammenbringt. Sie alle kommen aus dem Umkreis der alten Bob Crosby Band. Bob Crosby, das war der Bruder von Bing, hat den Dixieland weiterentwickelt, und ihn stilistisch vom Combo Jazz hin zur Big Band getrieben.

Die WGJB klingt und swingt denn in der Tat so wie eine kleine Big Band. Erreicht wird dies, indem die Blechbläser doppelt besetzt werden. Dann findet sich beispielsweise neben dem dynamischen Trompeter Yank Lawson ein wunderbar lyrischer Trompeter wie Billy Butterfield. Da spielt ein Saxophonist wie Eddie Miller, Klarinettisten wie Bob Wilber und Joe Muranyi oder der einzigartige Tenorist Bud Freeman. Der großartige Ralph Sutton sitzt meist am Klavier und hält die Band zusammen.

Als Tournee-Band wird die WGJB 1968 gegründet, zehn Jahre später löst sie sich auf. Finito. Die alten Herren sind zu alt. Und die Jungen bringen es nicht so richtig. All die Solisten der World’s Greatest Jazz Band dürfen als Ausnahmemusiker des traditionellen Jazz gelten, jeder als ein Meister seines Faches.

Und der robuste Yank Lawson bildet den Mittelpunkt der Band. Yank ist bei Ben Pollack in die musikalische Lehre gegangen, das war in den frühen 30er Jahren. Der kraftvolle Trompeter hat später mit den Größten des alten Jazz gespielt, mit Benny Goodman, mit Tommy Dorsey, mit Eddie Condon.

Die meisten Solisten der WGJB musizieren heute im Jazz-Himmel da oben, aber als sie noch hernieder jazzten, da war diese Rentnercombo in der Tat die beste traditionelle Jazzband der Welt.

![]()

Onchan/Isle of Man, am 9. April 1988

Bisweilen, vor allem bei richtigem Timing, reicht zum Ruhme ein einziger Satz. So geschehen bei Cyril Northcote Parkinson. Nur ein kurzer spöttischer Satz hat diesen Mann mit einem Schlag weltberühmt gemacht. Work expands so as to fill the time available for its completion. Im deutschen Sinne: Arbeit wird so in die Länge gezogen, wie Zeit für sie zur Verfügung steht.

So lautet Parkinsons Gesetz. Mit diesem Satz, verpackt in ein hübsches Buch, hat der Brite Cyril Northcote Parkinson, in Ost und West, in Süd und Nord, ziemlichen Weltruhm erlangt. In Parkinsons Gesetz und andere Studien über die Verwaltung beschrieb der englische Historiker, was er bei der britischen Kolonialbürokratie in Asien beobachtet hatte. An Hand von Beispielen weist der C. N. Parkinson nach, warum Verwaltungen wachsen, obwohl die Arbeit gleich bleibt oder sogar abnimmt.

Damit wird Parkinson, der in Singapur und Kuala Lumpur als Hochschullehrer lehrte, einer der populären Kritiker von westlicher Bürokratie und sozialistischer Misswirtschaft. Das war Ende der 50er Jahre ein großes Thema und Professor Parkinson spielte weltweit den Bürokratenschreck. Ich besuche den Historiker in seinem Haus auf der Isle of Man.

Onchan ist ein kleines Dorf fünfzehn Autominuten von der Hauptstadt Douglas entfernt. Hier auf der Isle of Man, in der kargen Landschaft des Irischen Meeres, wo mehr Schafe als Menschen leben, spürt man wenig von der Hektik und dem Radau der Metropole London, die nur eine Flugstunde entfernt liegt. Man hat viel Zeit, viel Muße – und dass die Isle of Man ein Steuerparadies ist, mag für die Tantiemen des Bestseller-Autors als angenehmer Nebeneffekt gelten.

Professor Parkinson ist ein freundlicher älterer Herr von 78 Jahren mit einem trockenen englischen Humor, der ihn jung hält und auf Abstand zu den Dingen. Mit seiner Frau Ingrid lebt er in einem flachen Bungalow unweit der Klippen. In der Bibliothek, inmitten unzähliger Bücher, wird dem Gast Tee serviert.

Wie er auf seine listigen Formulierungen komme, frage ich den Autor von über 60 Büchern. Ich pflege einen paradoxen Schreibstil. Wenn ich etwas schreibe, dann am liebsten das, was die Leute von mir nicht erwarten. “Das Dumme bei der Eile ist, dass man so lange braucht.” Das nenne ich eine spitze Feder.

Als Historiker vermag er die Entwicklung in ihrer geschichtlichen Perspektive zu ergründen. Bei der Navy beispielsweise, sieht er eine paradoxe Entwicklung: immer weniger Fregatten, aber immer mehr Kapitäne. Oder: Geben sie einer Baufirma 8 Monate für den Bau einer Brücke oder 6 Monate. Die Firma, darauf wettet er, wird jeweils genau am letzten Tag mit der Arbeit fertig werden.

Parkinsons Gesetz hat er totgeritten. Pakinsons neues Gesetz oder Mrs. Parkinsons Gesetz, so ging das, über ein gutes Jahrzehnt. Vielleicht hätte er – scharfzüngig wie er war – daraus auch ein Gesetz gemacht: Ein Thema wird solange durch den Fleischwolf gedreht, wie sich Geld damit verdienen lässt. Wie auch immer, Parkinsons Gesetz, ist heute sprachliches Allgemeingut, es ist – leider, leider – noch immer aktuell.

![]()

Campanile di San Marco; Photo by W. Stock

Welche Zeit seines Lebens er nie bereut habe, ist Ernest Hemingway einmal gefragt worden. Venedig, antwortete er nach kurzem Zögern. Venedig im Winter, ohne Touristen. Dieser Stadt galt seine große Sehnsucht.

Sie liegt nicht nur am Meer, das er über alles liebt. Mehr noch, wie selbstverständlich ist sie ein Teil dieses Meeres und alles, was in dieser Stadt geschieht, ist ohne das Meer nicht zu denken.

In der Tat ist Venedig am schönsten in den grauen Tagen nach dem Karnevalsrummel, wenn sie im späten Februar leise und still zwischen den Wasserkanälen liegt und die klirrende Kälte so langsam dem Frühling weichen möchte.

Am besten nähert man sich dieser Stadt vom Wasser her. Nicht über die staubige Landstrasse von Mestre und auch nicht von der dunklen Piazza Roma her. Am schönsten erobert man das Herz Venedigs, wenn man mit dem Vaporetto in die Lagune einfährt und im Osten der Piazza San Marco anlegt. Dann kann es passieren, dass man augenblicklich vom geheimnisvollen Charme dieser Stadt eingefangen wird.

Wie kann ein Mensch in New York leben, wenn es Venedig gibt?, schwärmte Ernest Hemingway, Venedig sei doch die schönste Stadt der Welt. Die Stadt besitzt von jeher etwas Magisches, einen Hauch Unergründlichkeit, wohl auch etwas Morbides. All das faszinierte Hemingway, ihn, für den der Gedanke an Tod und Vergänglichkeit ein Anziehungspunkt des Lebens und Schreibens war.

La Serenissima, die Erhabene unter den Städten, nennen die Bewohner diese einst reiche Handelsmetropole. Der Blick dieser Stadt ging hinaus auf’s Meer, in die Ferne, nach Afrika und Amerika, Venezia war Europas Arm in die weite Welt.

Als Hemingway auf Kuba lebte, kam er einige Male nach Europa, oft nach Italien, und zweimal war er in dieser Zeit in Venedig. Die Ambivalenz der Lagunenstadt zog ihn an. Einerseits spürte er hier das Vergängliche, die Endlichkeit, aber andererseits weckte die Stadt in ihm auch die Erinnerung an wilde, unbeschwerte Jahre.

In Venedig fühlte er sich jung. Auch in den späten Jahren, 1948, merklich gealtert, als er in Venedig einer amour fou nachjagte. Stets suchte er in dieser Stadt auch den Jungbrunnen, den Traum nach dem ewigem Leben, das Gesicht der Unsterblichkeit.

Er liebte es, durch die engen Gassen dieser einfachen und irgendwie doch aristokratischen Stadt zu streunern und sein Dreieck waren Harry’s Bar an der Piazza San Marco, das Gritti Palace Hotel und Cortina, die Bar, die in jenen Tagen en vogue war. Dort in der Cortina saß er mit Freunden, ein Glas Amarone oder Veronese-Wein vor sich, und er ließ seiner Phantasie freien Lauf. Wie meist gab er kleinere und größere Aufschneidereien zum Besten und notierte diese dann fleißig in sein Moleskine-Büchlein.

Bitte besuchen Sie zum Thema Ernest Hemingway mein neues Blog Hemingways Welt.

![]()

Wendell Armbruster jr. – ein Spießer, der alle Klischees über Amerikas Spießer ausfüllt – muss Hals über Kopf vom heimischen Golfplatz nach Ischia: Sein Vater, ein bigotter Multimillionär, ist während seines Kuraufenthaltes auf der Insel bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die Kur stellt sich jedoch als Techtelmechtel heraus: Der Vater hat über Jahrzehnte mit seinem Kurschatten, einer Britin, Zimmer und Bett geteilt. Er hat sich nicht gesund gepflegt, sondern gesund gestossen, wie Sohnemann bald treffend feststellt.

Auf Ischia lernt Wendell dann die zickige Pamela Piggott kennen, die Tochter der Geliebten seines Vaters, die ihrerseits die tote Mutter, ebenfalls in dem Auto umgekommen, überführen will. Und jetzt nimmt die sympathische Komödie ihren Lauf.

Denn Armbruster jr. wird nicht nur mit dem Sittenverfall konfrontiert, sondern auch mit Italien. Mal sind keine Zinksärge aufzutreiben, dann fehlen Papiere, dann wird am Wochenende nicht gearbeitet und schließlich werden die Leichen entführt.

Trotz dieser irrwitzigen Wendungen, die Witwe und das Begräbnis warten in den USA, erliegt Wendell Armbruster junior dem Charme Italiens und wohl auch dem Pamelas. Und der verheiratete Wendell scheint ganz die erotischen Eskapaden des Vaters fortsetzen zu wollen – mit Pamela.

Jack Lemmon spielt diesen amerikanischen Spießer und der Film ist bis in die kleinen Nebenrollen wunderbar besetzt. Kein Klischee wird ausgelassen, kein Stereotyp ist zu billig.

Bei diesem Hollywood-Film zeigt sich Regisseur Billy Wilder auf dem Höhepunkt der Kreativität. Er karikiert Amerika und er karikiert Italien. Aber nie ohne die alte Welt gegen die neue Welt ausspielen zu wollen, ohne Partei zu ergreifen, so als wolle er seine alte mit seiner neuen Heimat aussöhnen. Eine menschliche Komödie, ein Plädoyer für Verständnis und Toleranz.

Meine Lieblingsszene findet sich gleich zu Anfang des Films, als Lemmon, noch im Golfer-Outfit, auf der Toilette mit seinem dezenten Flugnachbarn die Kleidung tauscht und dabei versehentlich wohl auch die Papiere. Beim italienischen Zoll wird Armbruster dann für den anderen gehalten. “Doktor, Fleischmann, hallo Doktor Fleischmann, sagen Sie, dass ich nicht Doktor Fleischmann bin.”

![]()

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén

Neuerscheinung:

364 Seiten, BoD

12,99 € (Paperback),

8,99 € (E-Book)

ISBN: 9783751972567

zu beziehen über jede Buchhandlung

oder online bei

amazon (hier klicken)